本文为您提供 “如果防止通过AI泄密” 相关的内容,其中有: “AI 时代如何防止企业数据泄露?”, 等内容。。文章摘要:

1、AI 时代如何防止企业数据泄露?

“帮我分析下这份季度财报”“整理下客户需求文档”…… 当员工习惯性地将敏感信息输入 AI 助手时,一场无声的数据泄露可能正在发生。在 AI 工具企业渗透率已达 83% 的今天,如何在享受技术红利的同时守住数据安全底线?洞察眼 MIT 系统以 “全场景感知、智能化防控、精细化治理” 为核心,为企业构建起抵御 AI 泄密风险的动态防护网,让 AI 工具的高效与数据安全实现无缝平衡。

直击 AI 泄密痛点:从被动防御到主动拦截

AI 助手带来的泄密风险正呈现 “隐蔽化、碎片化、跨场景” 的新特征:员工可能在撰写邮件时调用 AI 润色功能,将合同细节意外上传;研发人员为调试代码,把核心算法片段输入在线 AI 工具;销售人员用 AI 生成客户方案时,不慎泄露报价策略…… 这些看似平常的操作,都可能导致企业核心数据流入第三方模型。

洞察眼 MIT 系统直击这些痛点,通过终端行为捕捉 + 网络流量分析 + 内容智能识别的三重引擎,实现对 AI 交互行为的全链路管控。与传统 DLP 系统不同,它能识别 ChatGPT、文心一言等主流 AI 平台精准捕捉员工使用 AI 工具的行为,让每一次数据与 AI 的 “接触” 都处于可控范围。

五大核心能力:构建 AI 安全使用的铜墙铁壁

1. 全维度 AI 行为画像:让风险无所遁形

洞察眼 MIT 系统通过深度整合终端代理与网络探针,建立员工 AI 使用行为的动态画像。系统会自动记录:

- 访问轨迹:何时访问了哪些 AI 平台,访问频率与时长如何

- 输入内容:文本粘贴、文件上传等所有交互数据

当某研发团队突然高频访问代码生成类 AI 平台,或市场人员在非工作时段上传客户名单时,系统会自动标记异常行为并触发分级告警,帮助安全团队快速定位风险源头。

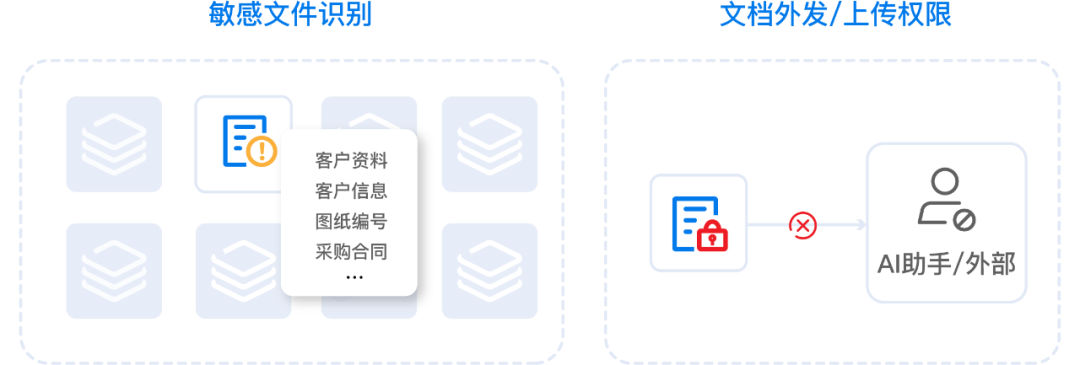

2. 敏感内容智能拦截:守住数据输出的最后一道关卡

依托百亿级特征库与深度学习模型,洞察眼 MIT 系统能精准识别 “藏” 在文本、表格、图片中的敏感信息:

- 结构化数据:合同编号、客户身份证号、银行账户等可通过正则匹配锁定

- 非结构化内容:技术图纸中的参数标注、会议纪要里的战略规划等,通过 NLP 语义分析识别

- 隐性关联信息:当 “产品 A” 与 “定价策略” 同时出现时,自动判定为商业机密

当员工试图将包含敏感信息的内容输入 AI 平台时,系统会根据预设策略实时响应:对低风险内容弹出提醒窗口,对中高风险内容直接阻断传输,并同步记录操作日志,实现 “事前预警、事中拦截、事后追溯” 的闭环管理。

3. 动态水印与防扩散机制:给数据装上 “追踪器”

针对拍照、截屏等 “灰色操作”,洞察眼 MIT 系统创新采用动态水印 + 环境感知技术:在员工使用 AI 平台时,自动在浏览器界面生成包含工号、时间、设备标识的隐形水印,该水印会随屏幕内容同步变化,且无法通过截图工具去除。一旦泄露内容流出,企业可通过水印溯源定位责任人。

同时,系统支持对敏感文档开启 “防扩散模式”:经加密处理的文档在 AI 平台中无法被正常解析,即便被强制上传,也会呈现乱码或空白内容,从源头阻断数据被 AI 模型学习利用的可能。

4. 分级管控策略:让安全与效率并行不悖

洞察眼 MIT 系统深谙 “一刀切” 式管控会扼杀 AI 价值,因此设计了基于岗位与数据敏感度的分级策略引擎:

- 对核心研发人员,允许使用企业私有 AI 工具处理代码,但禁止向公有平台上传任何技术文档

- 对行政人员,开放通用 AI 的文案生成功能,但限制其上传含员工信息的表格

- 对管理层,可自定义 AI 使用白名单,在安全审计下灵活调用外部工具

这种 “精准管控而非全面禁止” 的思路,既保障了数据安全,又为不同岗位保留了 AI 工具的赋能空间,实现安全与效率的最优平衡。

5. 合规审计与风险可视化:让安全治理有迹可循

面对日益严格的数据合规要求,洞察眼 MIT 系统提供全生命周期审计能力:所有 AI 交互行为、敏感内容识别记录、拦截处置结果均实时存入不可篡改的审计日志,支持按时间、人员、风险等级等多维度检索,让数据安全治理从 “被动应对” 转向 “主动预判”。

从工具管控到生态构建:重新定义 AI 时代的数据安全

当 AI 成为企业不可或缺的生产力工具,数据安全的核心已从 “阻止泄露” 升级为 “可控使用”。洞察眼 MIT 系统通过构建 “识别 - 分析 - 拦截 - 审计 - 优化” 的全流程体系,不仅为企业提供了抵御 AI 泄密风险的硬实力,更传递了一种 “安全赋能创新” 的治理理念 —— 让员工在明确边界内放心使用 AI 工具,让企业在技术变革中守住核心竞争力。

在这个 AI 深度渗透的时代,选择洞察眼 MIT 系统,就是为企业数据安全装上 “智能大脑”,让每一次 AI 交互都经得起安全考验,让每一份核心数据都能在创新浪潮中安然无恙。