本文为您提供 “2025最新总结” 相关的内容,其中有: “监控电脑的软件有哪些?推荐必备的六款电脑监控软件,2025最”, “监控电脑的软件有哪些?推荐必备的九款电脑监控软件,2025最”, 等内容。。文章摘要:

1、监控电脑的软件有哪些?推荐必备的六款电脑监控软件,2025最

随着电脑使用的日益频繁,如何有效地监控电脑活动轨迹,确保工作效率和数据安全,成为了众多企业和个人关注的焦点。

无论是企业管理者想要了解员工的工作状态,还是家长想要关注孩子的上网行为,或是个人想要保护自己的电脑隐私,一款优秀的电脑监控软件都能发挥重要作用。

本文将为您推荐 2025 年六款最新的电脑监控软件,帮助您轻松掌控电脑活动轨迹。

一、洞察眼 MIT 系统

功能:

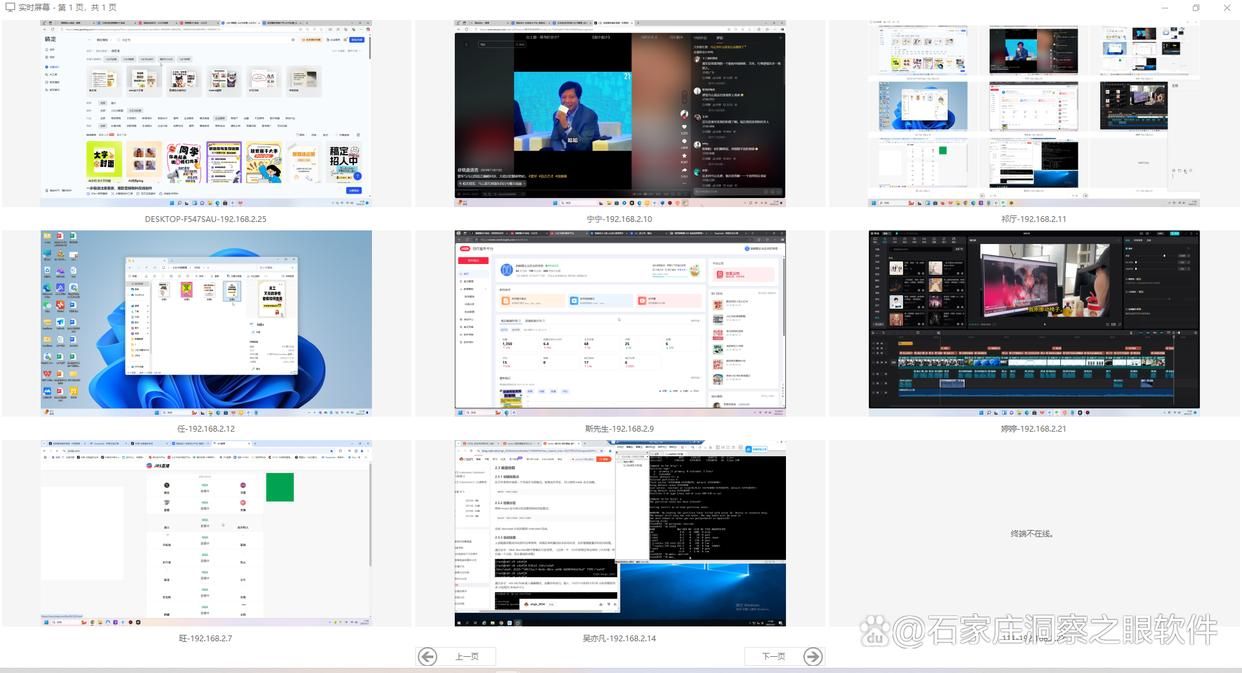

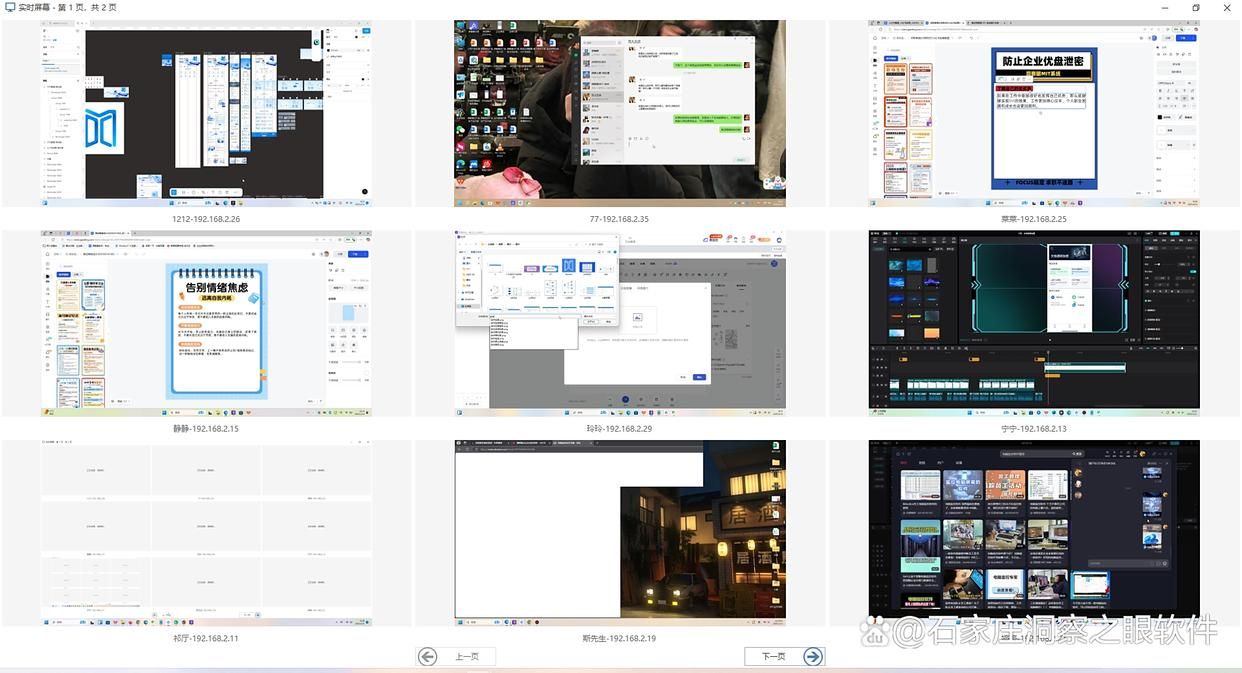

实时查看:屏幕这块,基本做到了“此刻我看到的就是员工正在做的”。管理者打开控制台,多台员工机的画面可以并排铺开,像在指挥中心那样一屏总览。临时抽查、晨会巡检或项目冲刺阶段尤其方便,整体节奏一眼能把握。

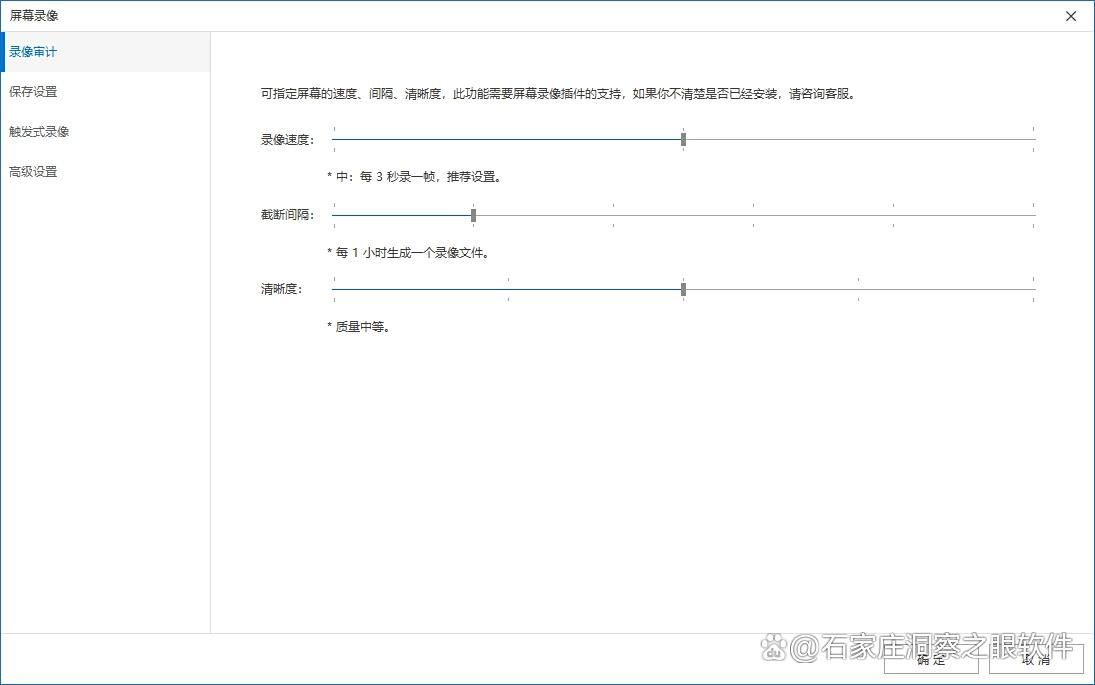

屏幕录像与回放:自动录屏更像给每台电脑装了行车记录仪。谁在什么时间做了哪些操作、窗口如何切换、输入输出如何变化,都被连续记录,文件集中存放;需要追溯时拖动时间轴即可还原现场。我们在月度复盘时用过几次,定位问题比口述快得多。

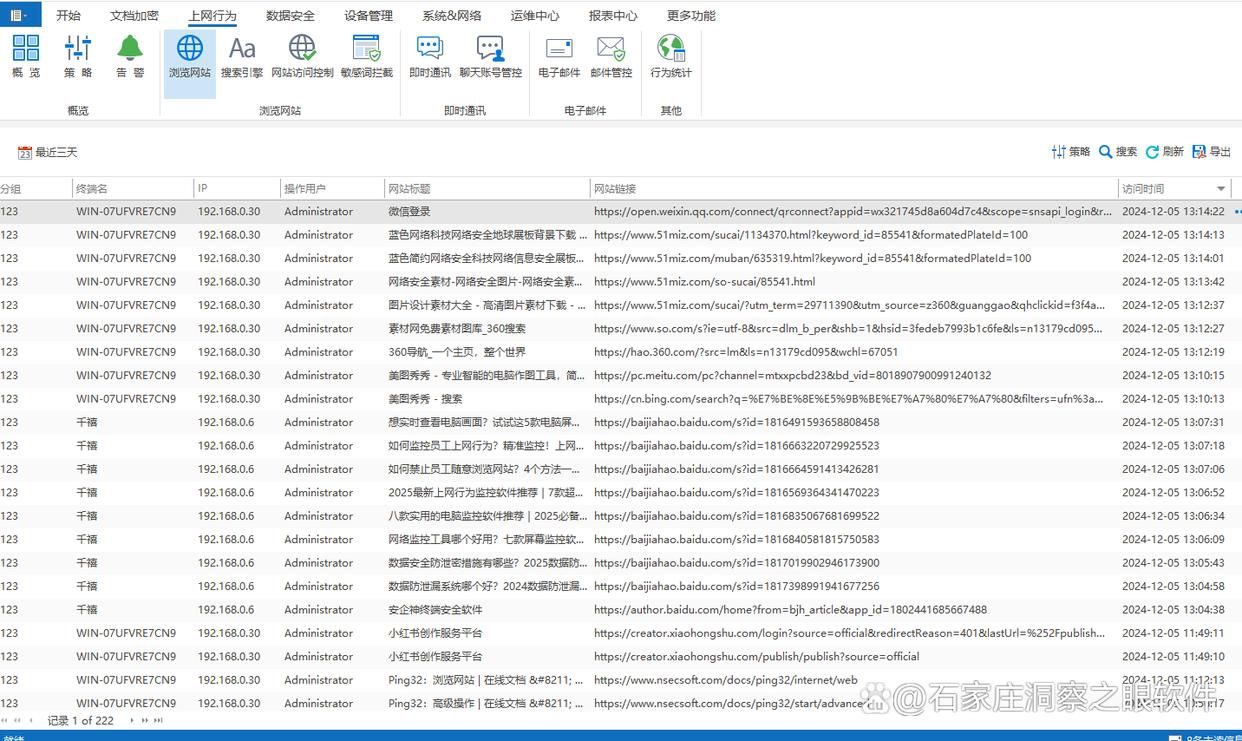

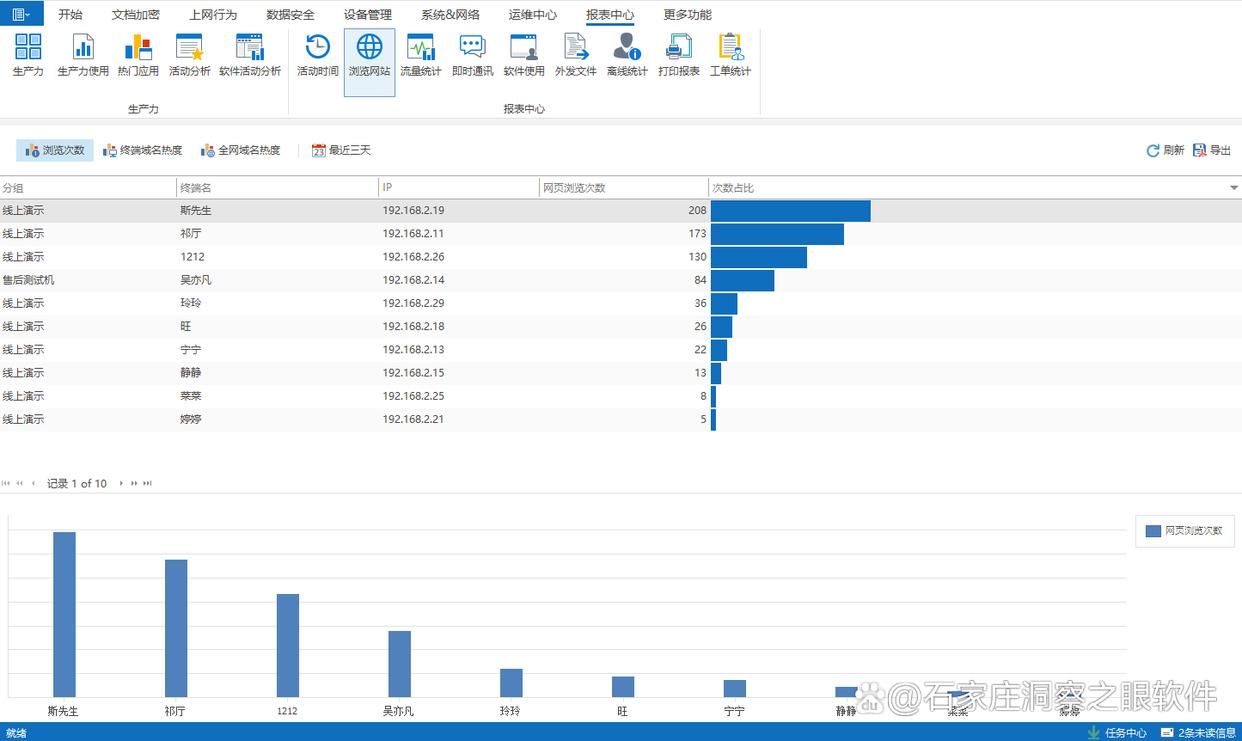

网页浏览记录:上网行为不再靠感觉。系统会记下访问过的站点、具体时间点、停留时长等细节;还能设定黑名单,过滤与工作无关的网站,并定期吐出一份上网行为报告。有一次我对比周报和浏览轨迹,发现某项调研其实查得很到位,只是汇报时没写明白。

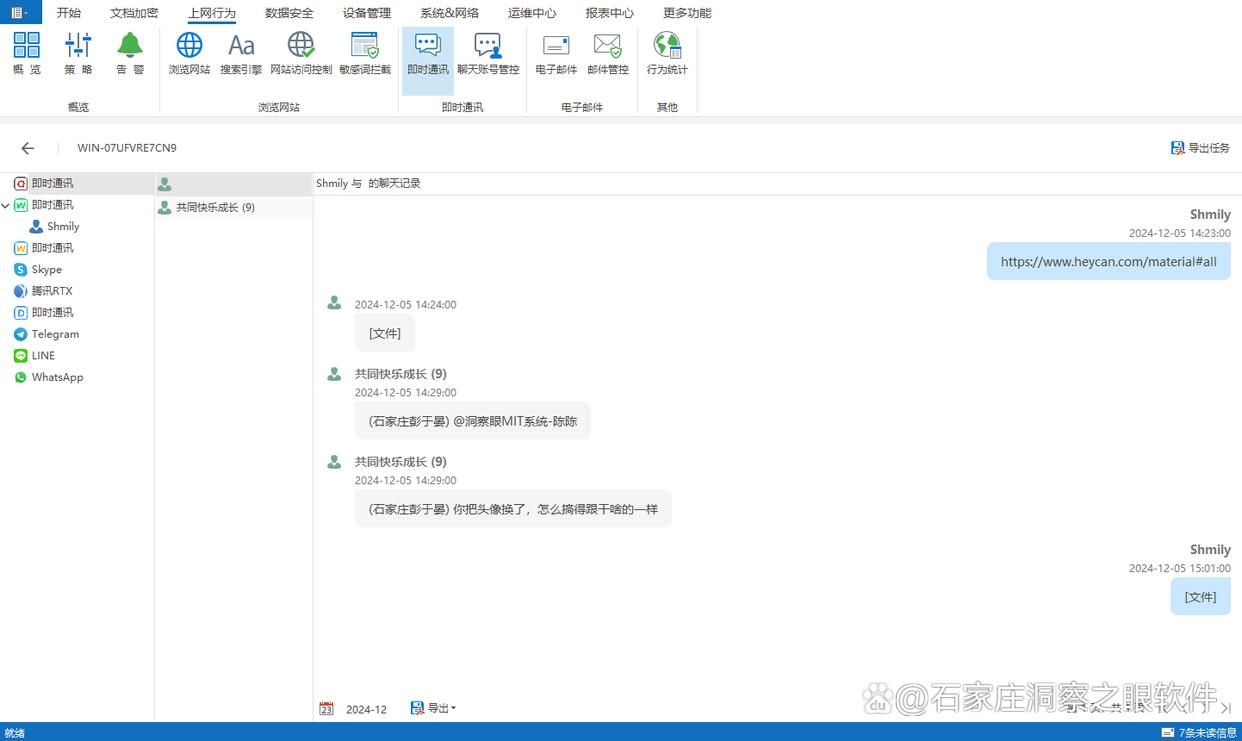

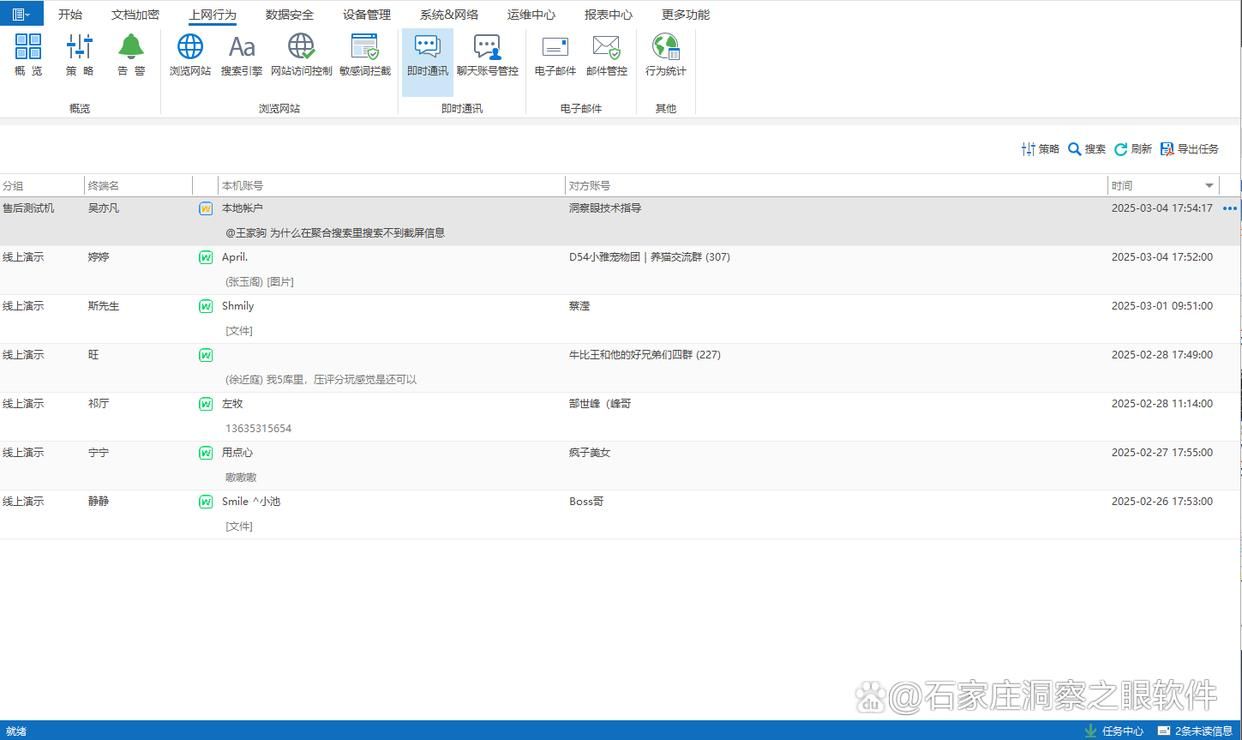

聊天记录获取:常见聊天工具(QQ、微信、钉钉等)的对话、图片、文件传输都会留痕,用于审计与排查。遇到“是否有敏感信息外传”的场景,就不用全靠人回忆了。我们做过一次内部演练,靠检索敏感词很快就把“模拟泄露”的链路梳理清楚。

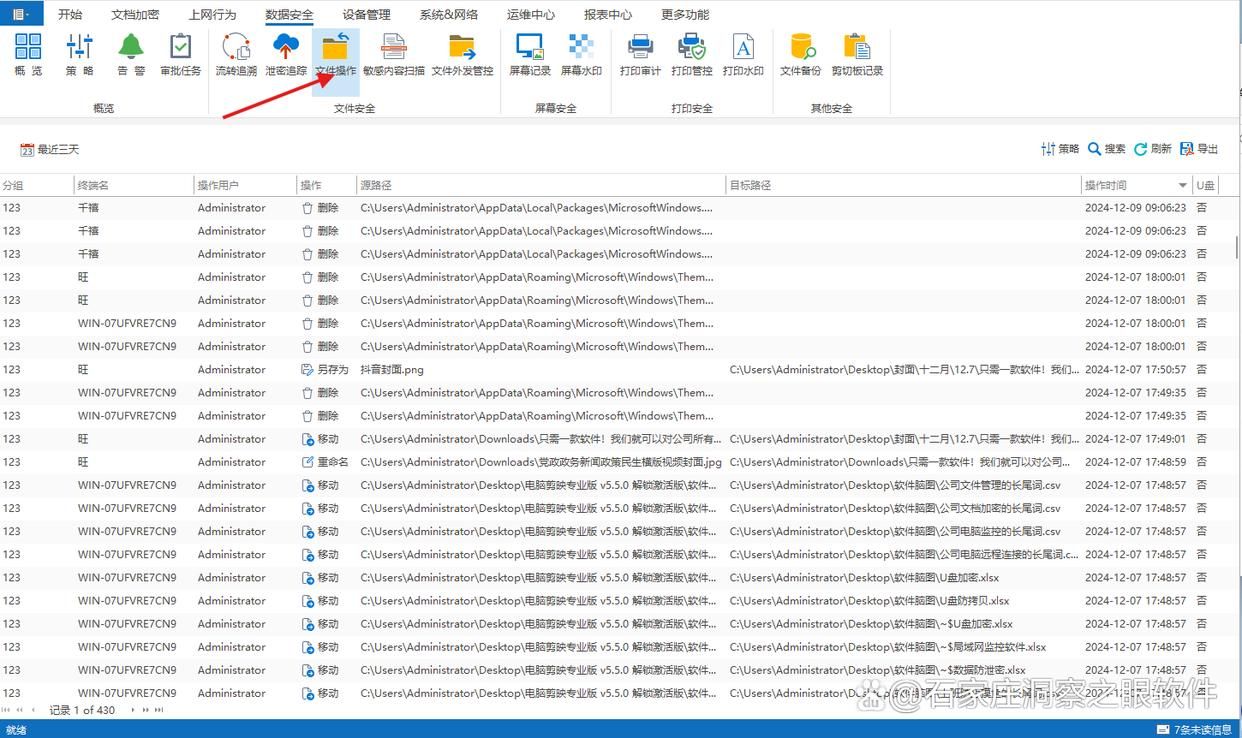

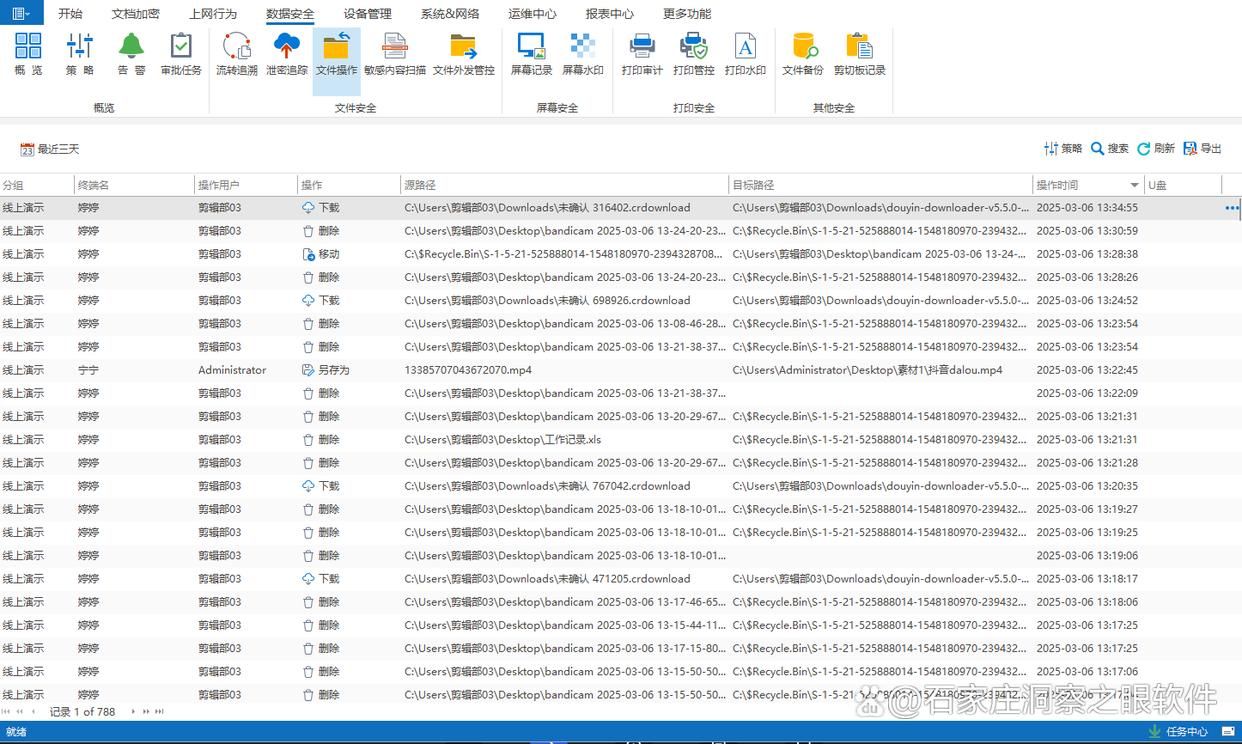

文件操作监控:文件从诞生到流转的每一步——创建、打开、修改、复制、删除、移动——都有记录,附带时间、操作者账号、设备IP等关键字段。出问题时,时间线一拉,路径就清楚了;日常也能看出资料沉淀是否规范。

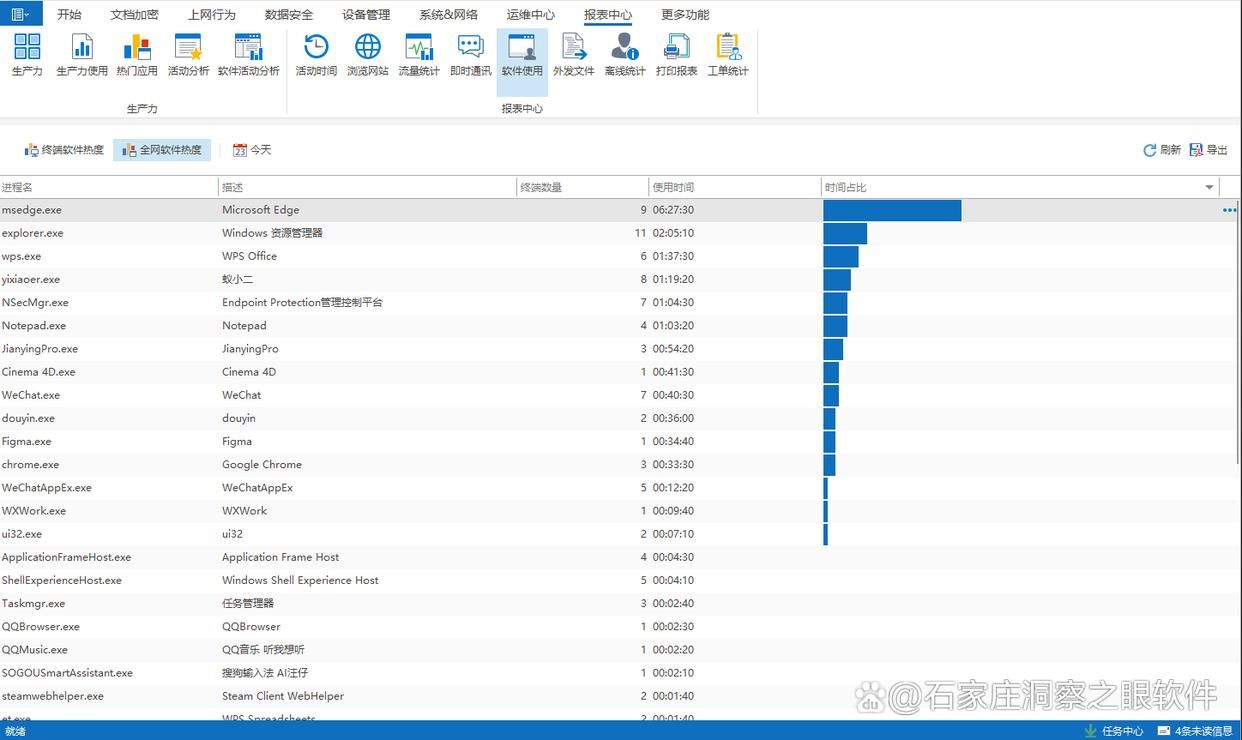

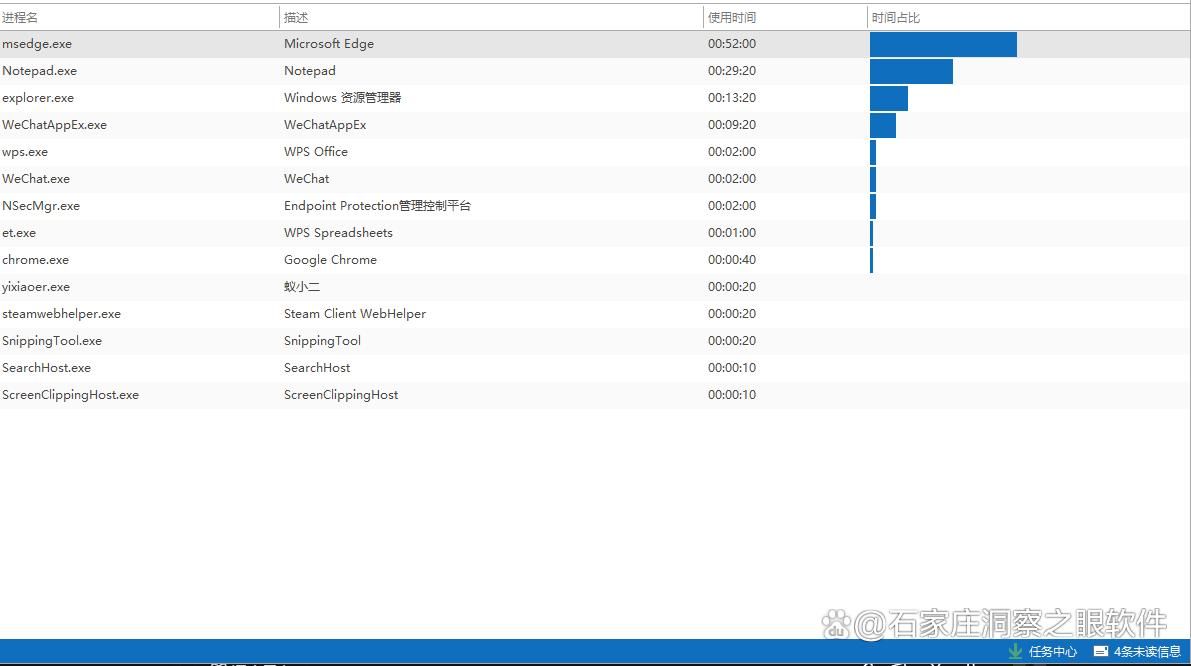

应用使用记录:应用的启动、关闭及累计使用时长都会统计出来。不是为了“盯人”,更多是评估工作习惯与效率,比如设计团队高峰期是不是集中在制图软件里、文档写作是否被即时通讯频繁打断——试用一周后,这些趋势就有感觉了。

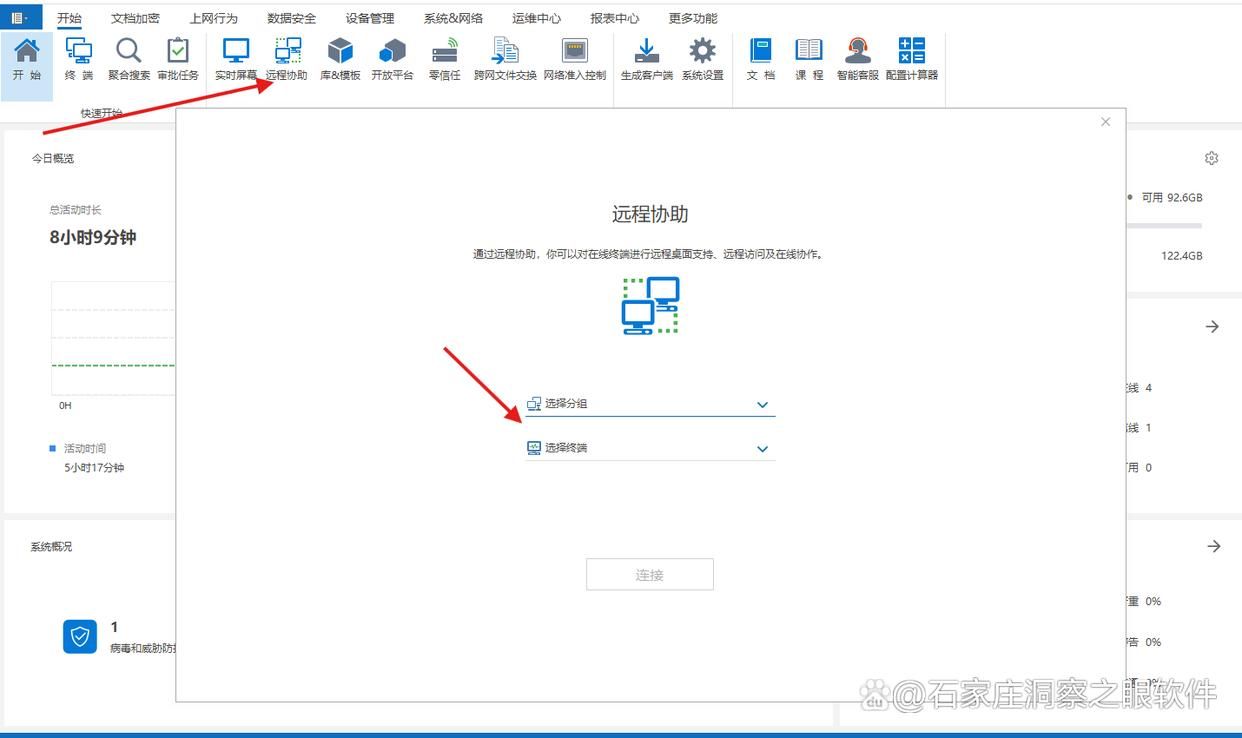

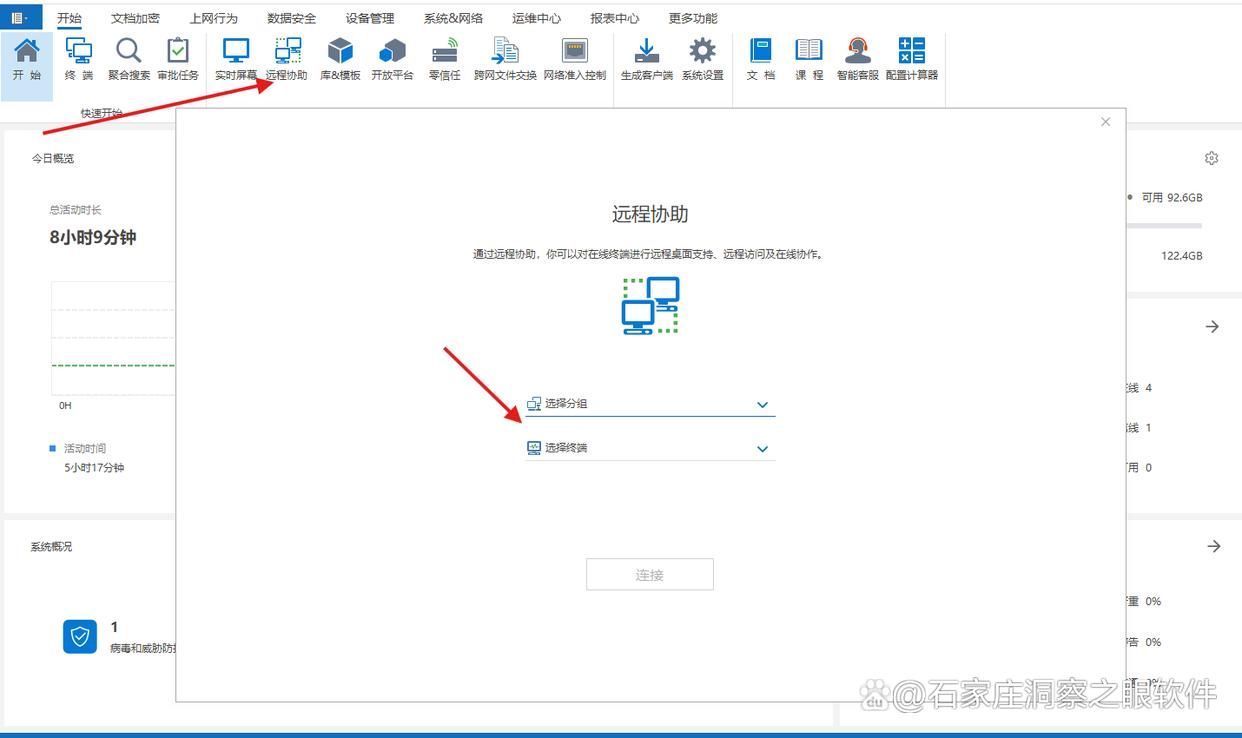

远程操作:需要帮忙时,管理员可以直接远程接管——传文件、装/卸软件、做一些必要的操作指引。新人首次装开发环境卡在驱动上的场景很常见,远程协助省掉了来回解释的时间。

优势:功能块比较全,且对局域网做了不少优化,轨迹记录颗粒度细。再配合敏感词库等策略,能把信息外泄挡在源头之前。简单说,就是“看得见、回得去、管得住”。

应用场景:企业办公监控、数据防泄漏、内网合规管理这类场景都合适。管理者能更全面地掌握电脑使用情况,网络与数据安全也更有底气。

二、CrowdStrike

功能:云原生底座,强在威胁检测与防护。它会持续盯着主机与网络行为,近实时识别恶意软件、可疑横向移动、指令控制等攻击迹象,并做相应拦截或告警。

优势:品牌和技术积累都在那儿,响应速度快、覆盖面广。简单接入后,安全监控能迅速“亮起来”,不用大动干戈搭一堆本地基础设施。

应用场景:对安全要求偏高的行业——金融、政务、能源、医疗等——更能发挥价值。应急响应、威胁狩猎这类工作也能借力提效。

三、SecurEnvoy

功能:主打多因素认证与登录可审计。每次登录尝试都会被详细记录(方式、时间、IP等),远程访问也在监控范围内:连接来源、协议、时长一目了然,再按策略决定放行还是阻断。

优势:在身份与访问控制上“拿手”,把好入口这一关。权限合规、最小授权、异常登录告警,这些日常管理点都能覆盖到。

应用场景:适合重视远程访问与账号安全的企业环境,比如跨地域办公、外包协作频繁的团队。我们在做外部供应商接入时,就更愿意把这道门槛设得稳一点。

四、Micro Focus

功能:聚焦数据备份可视化与监控。备份进度、数据量、成功/失败及失败原因都会被实时汇总,出问题会第一时间抛出告警,避免“以为备了,其实没备上”的尴尬。

优势:在备份监控这个细分领域比较专业,报表与告警逻辑细致,能帮助运维快速定位瓶颈(带宽不够?窗口不合理?某节点IO抖动?)。

应用场景:对数据可靠性要求高的企业都需要它的“确定性”,尤其是金融、制造、互联网业务高峰期前后的关键时段。夜里看一眼备份面板,心里会更踏实。

五、Faronics Insight

功能:一体化的终端管理与监控,涵盖远程控制、软件分发、补丁管理、资产盘点等,同时对设备使用情况做统计分析。像IT日常要做的“杂活”,它基本都能接住。

优势:功能覆盖面广,集中化管理之后,IT同事不必在楼层间来回跑,成本和响应时间都能降下来。我们曾用它做过一轮补丁普查,进度看板非常直观。

应用场景:企业IT部门对员工电脑进行统一治理的常见选择,适合中大型团队的持续运维与合规巡检。

六、Pulseway

功能:偏移动化的RMM(远程监控与管理)。用手机或平板就能看主机状态、历史操作、告警信息,必要时直接远程处理。半夜值班时,不用掀开电脑也能先处置一轮。

优势:灵活、即时,真正把“随时随地”落到了手机上。小规模团队或多地办公的场景,能明显提升响应速度。

应用场景:管理者需要随时了解终端状态、并能远程出手的环境,比如分支机构较多、外勤较频的公司。出门在外也能跟进告警,不耽误事。

2、监控电脑的软件有哪些?推荐必备的九款电脑监控软件,2025最

企业出于管理效率、数据安全以及合规等多方面的考量,往往需要借助员工电脑监控软件来更好地把控办公情况。

一款好用的电脑监控软件,不仅能助力管理者清晰了解员工的工作状态,还能有效防范信息泄露等风险。

市面上的此类软件众多,各有特点,今天就为大家盘点 2025 年值得关注的九款电脑监控软件,帮助企业找到最契合自身需求的那一款。

一、洞察眼 MIT 系统

屏幕监控

实时屏幕查看:管理者可以实时看到员工屏幕画面,支持多屏并行。临时巡检团队状态、远程指导一步步操作,都比较直观。

屏幕录像与回放:自动录屏,把关键操作过程完整留存。出错了可以倒带查步骤;合规抽检、培训复盘,也有据可依。有时候一个小失误,回放两分钟就能找到原因。

网络行为监控

浏览记录监控:访问了哪些网址、看了多久、主要内容是什么,都会留档。可以配置黑/白名单,把和工作无关或存在风险的网站挡掉(比如大促时干脆暂时封住购物网站,专心冲刺)。

搜索记录监控:常用搜索引擎的检索关键词也会记录下来,方便了解信息获取路径,定位知识缺口或异常关注点。

即时通讯监控

聊天记录获取:对主流 IM(微信、QQ、钉钉等)做深度留痕:聊天内容、收发文件、对象、时间等都有记录。不是为了“看热闹”,而是怕机密从聊天里溜走。

敏感词预警:一旦聊天里出现诸如“报价”“私下”“外发”“机密”等词,系统会立刻提醒预警。有些情况可能只是误触,但及时提示能把风险挡在前面。

文件操作监控

文件使用记录:打开、编辑、保存、删除等动作,配上时间戳、文件名,一条条记清楚。谁在什么节点做了什么,一查就有。

文件外发管控:未经授权的外发通道(比如私人网盘、未知邮件)会被阻断并上报;确需外发的走审批流,批完才放行。流程不复杂,但合规边界很清晰。

应用程序管控

应用使用记录:打开了哪些应用、用了多久、何时关闭,形成画像。管理者能更客观地评估效率,而不是凭感觉。

应用程序限制:按企业策略来:禁止安装与工作无关或潜在风险的程序;对特定应用的权限做细化限制。开发机、财务机、客服机可以有不同“白名单”。

远程管理

远程无感操作:在不打扰对方的前提下,远程协助或演示操作。同事外出、机器无人值守时,问题也能第一时间处理。

远程文件查看:直接打开指定客户端的文件夹,拉取日志、传送补丁、收集故障样本。很多小问题,十分钟远程就能搞定,不必跑来跑去。

二、SentinelOne

行为分析与威胁狩猎:不只是“看日志、报告警”那么直白。它用一套AI/ML模型把员工电脑上的细枝末节都串起来看——进程拉起得是否异常、内存里有没有诡异的注入、U盘插上后有没有突然批量拷贝。像是保安在楼里走巡,每隔一会儿就去“摸排”一次。我试过在一台老旧的笔记本上跑了一周,偶发的脚本执行也被标了个“可疑”,提前把风险拎出来处理,省了不少心。

实时端点保护:落地更“硬”。已知的、未知的,遇到勒索样本那种“刚落地就要加密”的,它能在那一瞬间直接拦下来(离线状态下的规则也很实用)。有几次同事点开来路不明的压缩包,弹窗刚抬头,策略就把进程切断了——系统和数据都稳住了,基本不耽误工作。

三、Websense

网页分类访问控制:把互联网分门别类,打好标签。企业可以按需开关,比如工作时段收紧娱乐、购物类,午休松一点儿(也能只提醒不阻断)。有同事吐槽刷短视频被限速,其实反倒让大家更专注,把心思放到业务资料和内网系统上,节奏顺了不少。

实时流量监控与分析:一个实时的“流量雷达”。仪表盘会把各应用、各部门、甚至个人的占比摊开来,流向哪里、峰值什么时候来,一目了然。之前我们遇到过云盘同步拖慢ERP的情况,就是靠它两分钟内定位——谁、哪个客户端、占了多少带宽,然后对症下药。

四、Redline Software

数据防泄漏防护:加密、策略、行为监测三件套一起上,堵“有意的”和“无意的”外泄。文件、数据库、邮件、甚至截图和打印,都会被规则照顾到。我特意把一份敏感报表改名后试过,它仍能识别并拦截外发(策略可以先提醒、再阻断,逐步收紧,体验上更平滑)。

自动化合规检查:按企业内控和行业规范去比照员工操作,哪里踩线、哪里灰区,系统会给出提示,严重的直接阻断。周报里还有整改建议和趋势图,管理层看了就知道该修哪条流程,避免合规风险“养大了才发现”。

五、Inte Logos

人工智能驱动的行为分析:不只抓“异常动作”,还试着读懂“动机和风险”。比如短时间频繁进财务系统、接着导出不常见字段,再配合非常规时间段的操作——它会打上“潜在批量导出”的标签(不是定罪,而是提醒)。我个人觉得这种“辅判”很省心,给管理建议也更前瞻。

工作效率提升建议:把员工在不同任务、不同时间段的表现拉出一条“效率曲线”,结合最佳实践给出个性化建议。可能是推荐更顺手的工具,或把零碎步骤合并成批处理;有时只是一个快捷键提示,却能省下每天几分钟。我们这边的体验是,周一早上的小卡片提示,落实两三条,就能明显感觉一周更顺。

六、NetLimiter

流量精确监控:细到每个应用的上下行,都能用实时图表摊开看。哪怕是某些IM在后台偷偷更新、夜间备份的流量峰值,都逃不过它的“视线”。这样管理者分配带宽就有据可依,保障关键业务不被挤占。

带宽限制灵活设置:按应用重要性设限,像会议软件保留上行优先级,云盘在工作时段限到2MB/s,夜深了再放开;遇到发布窗口,还能一键临时放宽。周五下午网络一忙,这套规则就显出价值——关键链路总是稳的。

七、ManicTime

详细操作记录:它像个耐心的记录员,从打开了哪份文件、用过哪些软件,到键盘输入、鼠标轨迹,都悄悄记下(无需额外干预)。之后要还原“昨天3点到底改了哪份文档”,翻一眼时间线,就能把来龙去脉串起来。

流程可视化呈现:把一天的工作流用时间线、条带图挂出来,任务先后、时长占比、切换频率,清清楚楚。哪一步拖得久、哪段时间注意力分散,基本上看一眼就有答案。我们有同事用两周就发现,晨会后立刻切大任务的切换成本很高,于是把碎片化任务提前处理,效率肉眼可见地提升。

八、CrocoTime

时间分析与预测:啃历史数据,给未来项目做时长预测,不再凭感觉拍脑袋。它会提供区间估算和可信度,资源怎么配、里程碑如何定,都更有把握。上次我们就是靠它把测试阶段多留了两天,避免了“快上线了才发现估少了”的事故。

团队协作洞察:不窥探隐私,更多是看协作的节奏和温度——文件共享频率、沟通工具的活跃时段、文档往返次数等。如果设计和研发之间互动突然变稀,八成是堵点出现了;有了这面“镜子”,介入和调整也就更及时。

九、Everhour

与项目管理工具集成:和 Trello、Asana 这类工具对接得很深,时间跟踪直接融进看板或任务卡片里,边做边记,不用两头跑。管理者在一个界面里就能看到进度、工时、资源利用,统筹起来顺手很多。

预算管理关联:把工时与预算绑在一起,人力成本、时间预算等参数设好,系统就会实时对照,接近阈值时先黄灯、超出前红灯预警。有一次我们提前两周看到超支趋势,赶紧调配人手和范围,项目结算时正好踩在预算线内,心里踏实。