本文为您提供 “防止员工泄密的6种方法” 相关的内容,其中有: “公司如何防止员工泄密?防止员工泄密的6种方法,简单高效”, 等内容。。文章摘要:

1、公司如何防止员工泄密?防止员工泄密的6种方法,简单高效

很多企业吃过泄密的苦:核心技术被带走,市场地位瞬间被撬动;客户资料外流,信任塌方;财务数据漏出去,直接就是钱。

更麻烦的是,风险常常不是“间谍大片”那样的恶意行为,更多反倒是日常里的小疏忽——权限乱发、误操作、设备管理混乱……但话说回来,真要把口子堵住,也未必要大动干戈。

下面这 6 招,我自己看过不少团队落地过,成本不高,推进也不吃力,关键是快。

一、上线洞察眼 MIT 系统:轻投入,硬效果

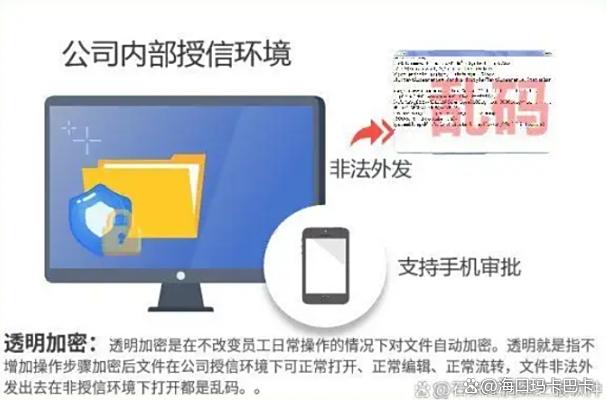

文件透明加密:在透明加密模式下,员工照常新建、编辑,系统在后台自动加密,几乎不改变工作习惯。加密文件拷走、外发也打不开——除非在授权设备或网络上。

权限精细:可根据岗位、职责、项目需求等,分配权限,如普通同事默认只读;项目负责人有编辑权限;关键资料只允许内网或指定设备打开。

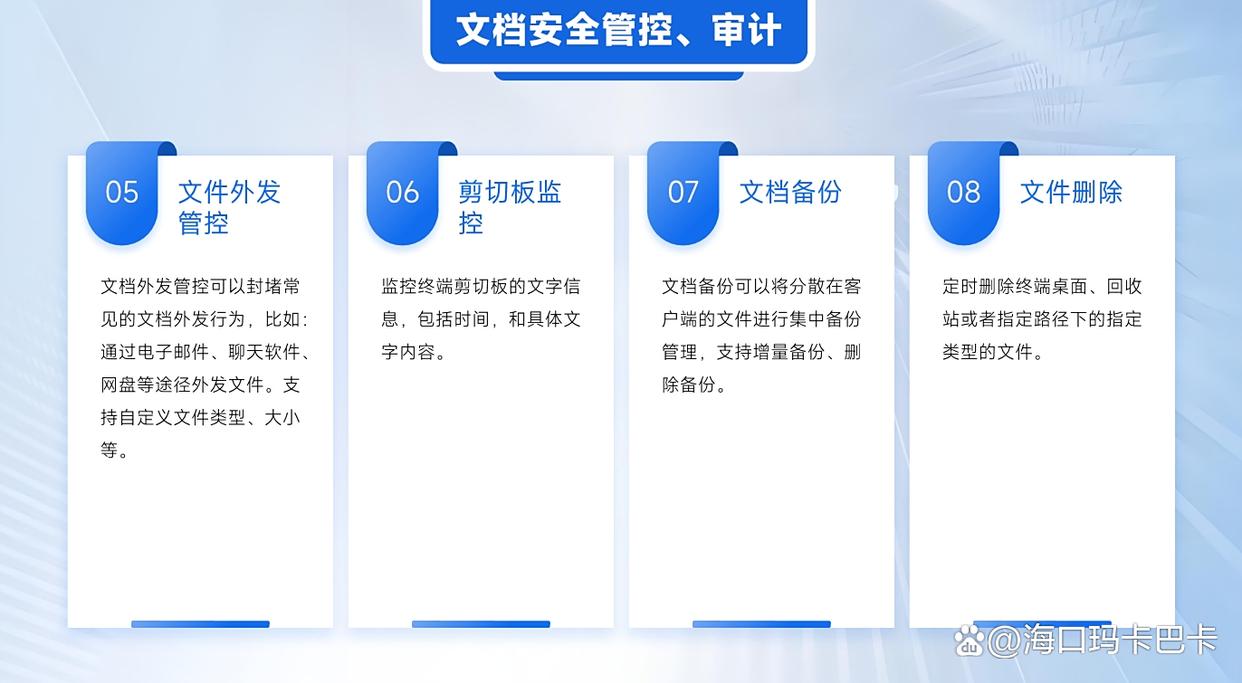

监控与审计:谁在什么时候、用哪台设备,创建/拷贝/外发了什么,统统有记录。遇到异常(比如短时间大量下载、对外发敏感文档)会先预警。

设备管控:支持设置 USB 白名单和黑名单。将需要的 USB 设备信息添加到白名单,这些设备可正常接入和使用;把不允许的设备列入黑名单,一旦这些设备尝试接入,系统会立即阻止并预警。

小场景:之前有个项目组深夜打包资料,某同事一口气拖了几十个 CAD 文件准备传走,屏幕角落弹出提示,系统自动拦截。第二天安全同事把时间点、设备号、文件清单都拉了出来,复盘只花了十来分钟。我个人觉得,对中小团队尤其“真香”,两三天就能跑起来。

二、设备统一管理与回收:把“硬件口子”先关上

给所有办公设备建台账:型号、编号、使用人、发放时间,做到“找得到、对得上”。分配遵循“一人一机一授权”,不允许个人设备上内网;确有特殊需求,IT 审核后开有限权限,期限到了自动回收。

离职流程别省:IT 先清理敏感数据、注销账号、恢复系统,再检测无残留后入库待分配。配件也算设备的一部分,禁止私自拆取带走。

小场景:有人离职交接,除了电脑,IT 还会核对鼠标、电源适配器、扩展坞。少了电源?台账上直接标红,现场登记处理——这种小细节,常常决定“有没有漏”。

三、部门级数据安全自查:安全不是 IT 一家的事

制定一份通用自查清单:文件是否加密、权限是否匹配、离职账号是否及时回收、对外文件是否审批、设备是否合规使用……都放进去。

每个部门指定安全联络员,按周自查并整改;结果上报安全管理部门。安全管理部门每月归纳问题、补齐培训,每季度评选一次“安全优秀部门”,给点实打实的激励。

小场景:每周三上午十点,飞书/钉钉会弹出自查提醒。市场部的同事曾经就靠这份清单发现销售共享盘里还留着一个已离职账号,顺手处理,问题小、收益大。

四、外部合作先脱敏:该给的给,不该给的一点不多

提前定好脱敏规则:客户信息把手机号、身份证号中间位打码;财务数据只给区间或简化金额;技术文档去掉关键参数、核心公式,仅保留合作必需内容。

操作其实不复杂:办公软件的查找替换、截图涂抹就能搞定;外发频繁的团队上个自动脱敏插件更省心。明确一条红线——未经脱敏不得外发,按泄密风险看待。

小场景:投标前最后十分钟,脚本一跑,把名单里上百个手机号中间四位一键替换成****;深圳的合作方收到文件依旧能评估,但关键信息在我们这边稳稳地握着。

五、敏感操作“双人复核”:一个人干活,两个人把关

先列一张“敏感操作清单”:比如删除核心文件、批量导出客户数据、对外发送机密文档等。执行前,提交申请;部门负责人(核心数据再加管理层)审核必要性与合规性,通过后再动手。

操作完成,执行人和复核人需要线上确认或签字,形成闭环,可追溯。

小场景:同事要导出季度客户明细,先在系统里发起审批。主管在电梯里就把必要性核过了,点了同意。导出后两人勾选“已复核”,留痕明确,误操作和恶意行为自然就少了。

六、行为安全提示工具:把“无意识违规”拦在第一时间

办公电脑装个轻量级提示工具,写好规则:敏感文件未加密就弹窗提醒,外发就提示走审批,未授权 U 盘插入直接警告并禁止。

支持自定义规则,记录违规次数。安全部门按周看报表,找出高频违规的同事,拉个会一沟通,习惯就慢慢正了。

小场景:有人把家里的 U 盘插到公司电脑上,系统礼貌但坚决地拒绝;角落里的提示两秒淡出。一周后收到安全同事发来的温和提醒:“最近两次 U 盘被拦,是否需要授权流程?”,既不刺耳,也能解决问题。

最后叨一句:这六招不是“选配”,更像一套组合拳。先用技术手段兜底,再用制度和日常习惯把细节抠紧。要是时间紧、精力有限,我会建议从两件小事开始:把设备台账补齐、各部门先指定安全联络员。其他的按优先级推进,半个月就能看到整体风险明显往下走——不折腾,但真有效。

编辑:玲子