文章摘要:员工上网这件事,说难不难,说简单也不简单。效率、数据安全、团队氛围,往往拧在一起。很多管理者最怕两种情况:看不见、来不及。工具不是魔法,但用对了,至少心里有底。

员工上网这件事,说难不难,说简单也不简单。效率、数据安全、团队氛围,往往拧在一起。很多管理者最怕两种情况:看不见、来不及。

工具不是魔法,但用对了,至少心里有底。下面这6款,上手过或对接过几次,偏好和适用面不太一样,我尽量用场景把话说清楚,利弊先摆在桌面上(前提仍是合法合规、告知到位、最小必要原则,别忘了这条底线)。

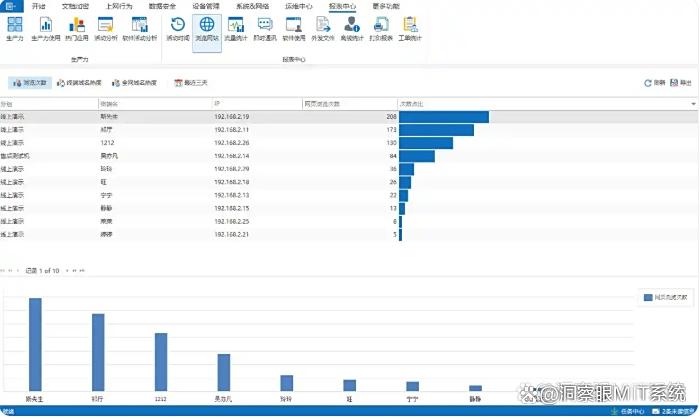

一、洞察眼 MIT 系统

网站浏览监控:浏览的网站、标题、访问时刻、停留多久等都会被完整记录,并生成一份详细的浏览记录。

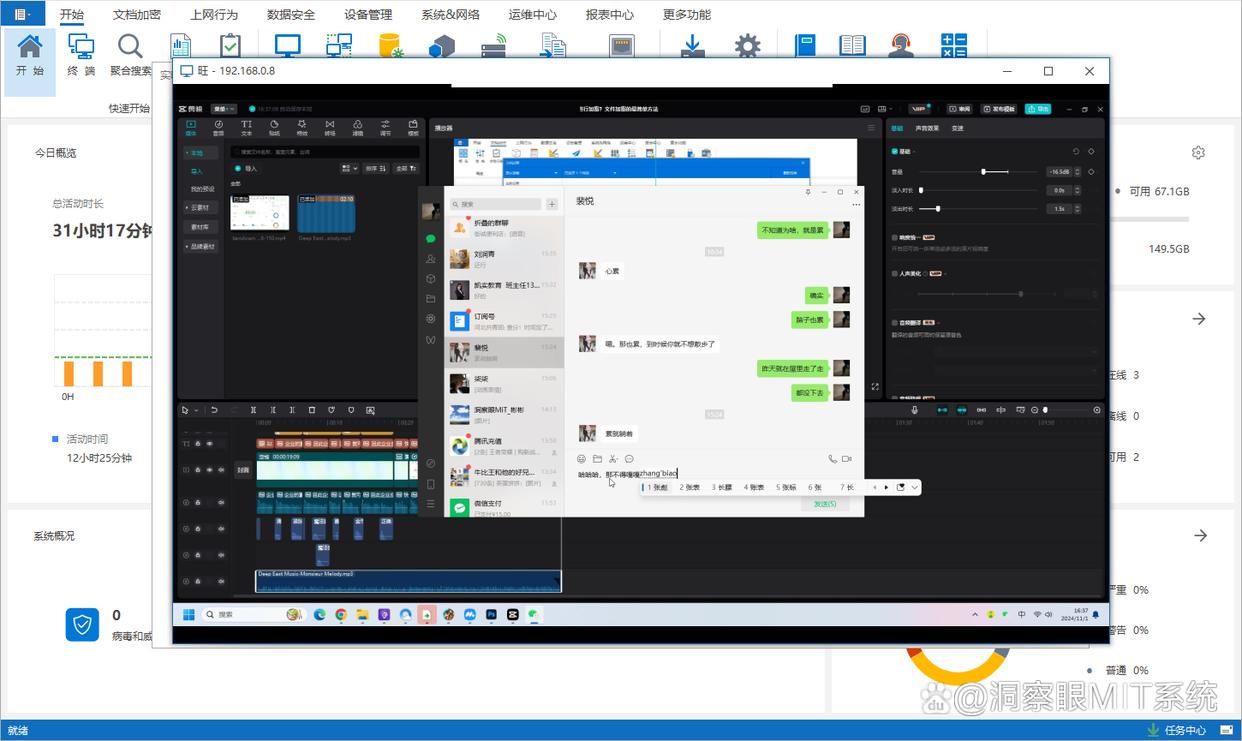

通讯监控:对微信、QQ、企业微信、钉钉等通讯软件的聊天内容进行监控,如聊天时间、聊天双方、文件的收发等,也能内置敏感词词库,一旦聊天中涉及敏感词,会立即预警。

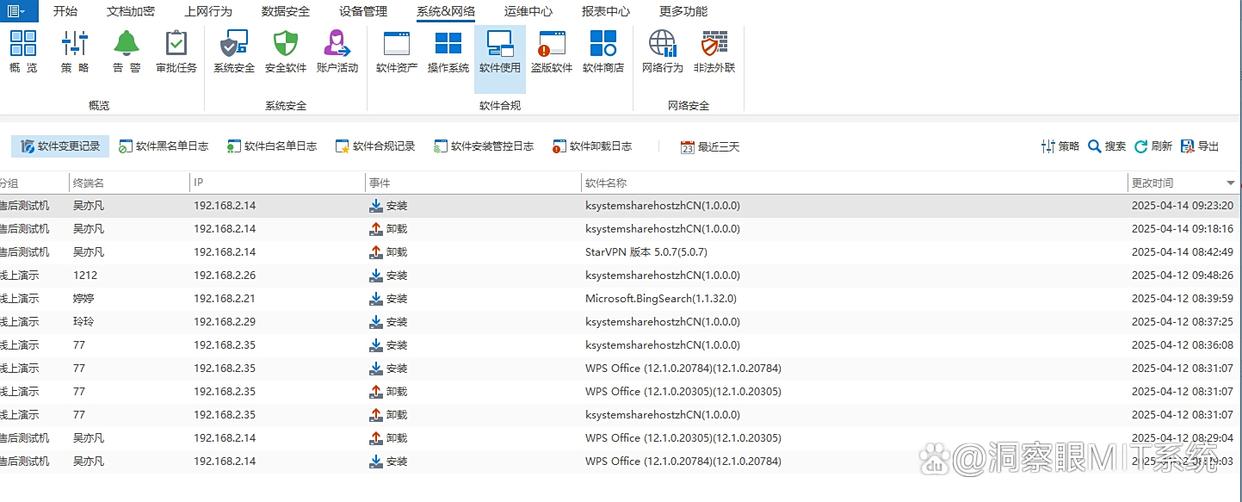

软件监控:使用了什么软件、使用了多久、打开了几次等,都会详细统计。

流量监测:实时监控各用户产生的网络流量,通过直观的图表、数据展示流量大小、流向、变化趋势等信息,帮助管理者及时了解网络负载状况。

适合的场景:对数据合规和过程追溯要求高的团队,比如研发、设计、法务或财务。我们曾经在一次资料外发的追溯里,把日志往回拉到中午12:05,正好对应到某个表格导出的动作,问题很快就收住了。

亮点:范围覆盖广、预警机制成熟、界面相对直观,管理动作集中在一个平台里,省心。

可能的坑:功能越全,对设备的资源占用就不是零,老电脑可能会偶尔卡一下;另外,隐私感知会比较强,落地前的沟通与制度披露一定要细,流程文档最好“白纸黑字”。

二、Teramind

它的强项在于“看懂异常”:网页、应用、文件传输、剪贴板、外设等都有记录,更关键是会根据常态模型识别异常,比如非工作时段外发文件、下载量突然飙升、频繁访问竞品站点等,系统会自动打标。搭配数据分类分级与传输拦截,核心数据能设规则护栏。

场景感受:一次给销售团队做试点,刚开始阈值太紧,误报有点多,后来按岗位特性细分(售前、售后、渠道),误报率明显下来了。这个调参要有耐心。

亮点:行为洞察深、异常预警准、DLP能力硬,对金融、医药、芯片这类重数据行业比较友好。

可能的坑:价格不算低;部署与策略设计需要专业度,最好让IT与安全团队一起做基线,不然前期磨合会拉长。

三、Zscaler Internet Access(ZIA)

主打云端交付:基本不折腾本地硬件,策略在云端集中下发,分支机构、远程终端也能统一起来。

实时拦截钓鱼、恶意站点与各类攻击,威胁情报库更新很勤。网络加速这块也会做一些智能路由,体验不差。

真实世界里:多分支的企业,尤其外地办事处多、员工经常出差的团队,能明显降低IT运维负担。策略一改,边缘节点很快就生效。

亮点:部署轻、维护省心、安全能力在线、网络访问体验有加分。

可能的坑:深度定制有边界,极端个性化诉求可能放不开手脚;价位对小团队来说不算便宜。

四、Spyrix Full Control

基础三件套:网页浏览记录、实时屏幕查看、应用使用限制与时段控制,基本的上网管控都能覆盖。界面简单,学习成本低。

小场景:十来人的工作室,老板想在午休后抽检一下项目进度,用实时屏幕扫一圈,问题一般当天就解决。工具轻,不压系统。

亮点:入门快,满足“看得到、限得住”的基本诉求。

可能的坑:深层的行为分析、数据防泄漏这类进阶功能力度一般,需求升级时可能遇到天花板;扩展生态也相对有限。

五、LogMeIn Pro

核心在远程接管:跨地域控制电脑、录制操作流程,用于培训或远程故障排除很顺手。加密、双重验证、令牌等安全措施齐全,合规环境下也有底气。

亲测感:周末同事电脑驱动挂了,IT在家就把问题排完,录屏丢进知识库,后续同类问题基本自助解决。

亮点:远程能力扎实,录制留痕方便复盘,安全机制严谨。

可能的坑:体验依赖网络质量,弱网环境下会有卡顿;授权成本要算进长期运维预算。

六、TightVNC

能做的事:远程桌面共享与控制、截屏和录屏这些基础能力都具备,IT能远程协助,管理者也能查看工作状态与上网行为的片段。

适合谁:预算紧的小团队、技术能力在线的初创公司。需要时做二次开发或定制脚本,把功能拼起来,能满足八成常见诉求。

亮点:免费、简单、轻量,部署灵活。

可能的坑:在复杂网络与大规模环境里,稳定性与功能完整度不如商业软件;定制化靠自研,技术门槛不算低。

总结:

看规模与阶段:小团队先从Spyrix或TightVNC起步,控制成本;数据与分支复杂度上来,再考虑ZIA或Teramind。

看合规:涉及聊天、邮件、屏幕回放等强监控项,务必走告知、授权、制度上墙的全流程,最小必要、按岗位授权,定期审计。

看资源:老旧终端优先轻量方案;高并发与跨地域,优先云原生与边缘节点完善的产品。

看运维:策略不是一劳永逸,试运行两周、按部门微调阈值,误报率和接受度都会更好。

说到底,工具是手段,边界要清晰、沟通要提前。把风险挡在外面,把信任留在团队里,这才是长期解法。

编辑:玲子