文章摘要:U 盘这东西,小小一根,却常年扛着我们一堆“要紧的”:工作文档、毕业论文、旅行照片、甚至临时给客户拷的演示。它方便是真方便,但一旦丢了、被乱插到不明电脑上,隐私

U 盘这东西,小小一根,却常年扛着我们一堆“要紧的”:工作文档、毕业论文、旅行照片、甚至临时给客户拷的演示。

它方便是真方便,但一旦丢了、被乱插到不明电脑上,隐私和资料就像没盖盖子的水杯,一下子全撒了。

好消息是:给 U 盘做加密和管控并不难,不用钻研复杂术语,跟着下面这 6 招来,动手几分钟就能把安全性往上抬一档。

里面既有手机端的小技巧,也有系统和专业工具的做法,选一个顺手的先用起来就行。

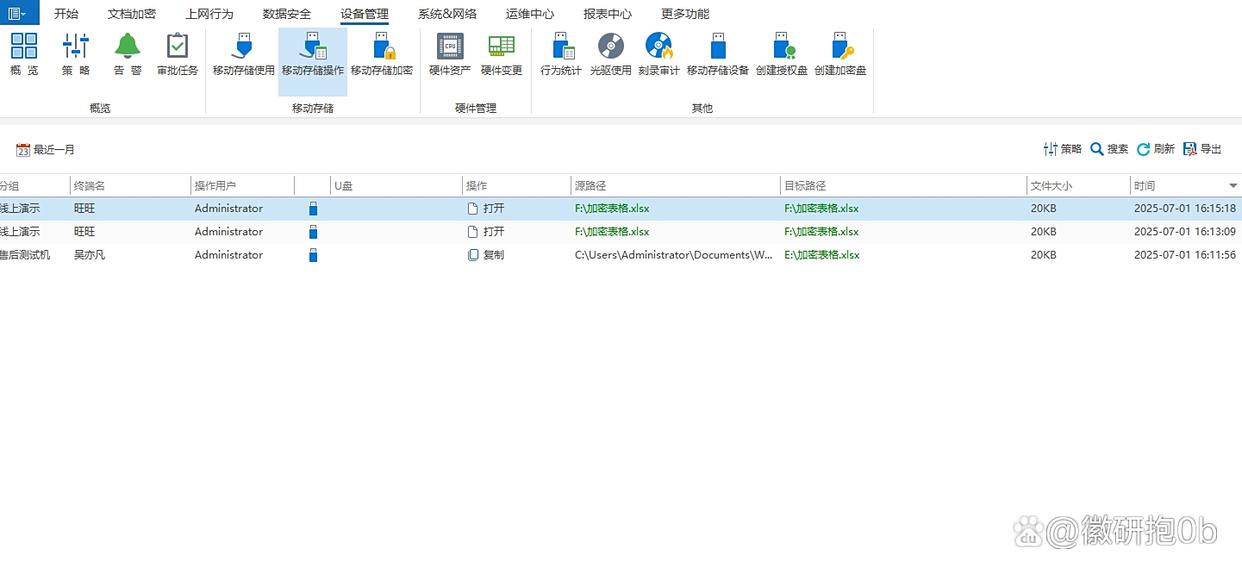

一、用洞察眼 MIT 系统

透明加密:在透明加密模式下,文件放进 U 盘会自动加密,拿出来用又自动解密,几乎不改变原来的操作习惯;而且一旦离开授权环境,U盘就无法访问。

权限管控:管理员可按人、按设备来设置权限:只读、读写、禁用 U 盘等,这样的权限设置,能有效防止机密文件被随意访问。

操作日志记录:详细记录 U 盘的使用情况,包括插入时间、拔出时间、文件的拷贝、删除、修改等操作,便于管理员或用户追溯 U 盘的使用历史,及时发现异常行为。

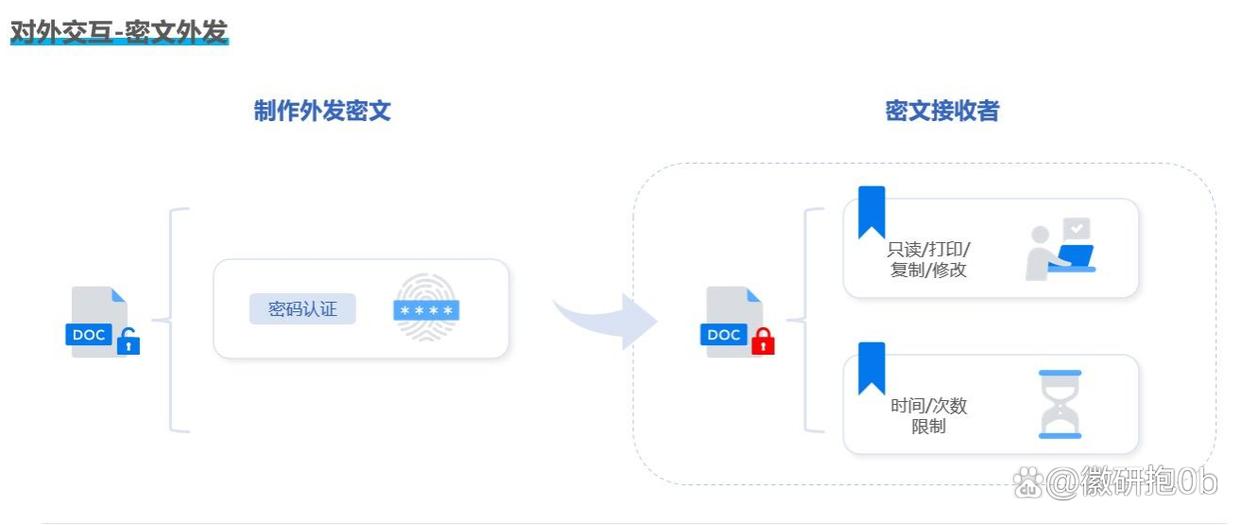

外发管控:当U盘中的文件需要外发时,可对文件进行加密,也可设置文件的打开次数、文件的有效期、禁止复制/打印等,防止文件被随意泄露。

二、用 ES 文件浏览器在手机上给 U 盘加一道锁

有时外出只有手机在手,OTG 转接线一插,ES 文件浏览器就能直接给 U 盘里的单个或多个文件上密码。

加密后的内容会在普通浏览里“隐身”,只有在 ES 里输入密码才能看到。部分场景还能限制分享、限制截屏,避免在手机端被二次扩散(这类限制依赖手机系统能力,实际体验跟机型也有关系,试过才知道合不合用)。

优点:安装包小、上手快,手机端也能压缩/解压受保护的文件。临时在会议室里拷一份资料又不想被别人顺走的时候,非常好用。

三、借助 Cryptomator 做“U 盘 + 云端”的同步加密

如果你既要带着 U 盘跑,又希望家里电脑、公司笔电、手机都能访问同一份资料,Cryptomator 是个稳妥的组合拳。

做法是:在 U 盘里创建一个加密“仓”,往里放的文件自动以密文形式存储;同时把这个仓同步到你常用的云端(如常见网盘)。

传输与存储全程都是密文,云服务商看到的也只是加密后的东西。不同设备上装好 Cryptomator,用同一“仓”的密码打开即可访问(它是开源工具,不依赖中心账号,这点对我这种不爱被“绑账户”的人很友好)。

加密仓大小可自己定,也可以把“普通区”和“加密区”分开用,灵活度高。适合经常多设备协同的人。

四、用 AxCrypt 做轻量级单文件/文件夹加密

有时候不需要全盘加密,只想对几个文件“点到为止”。

装好 AxCrypt 后,右键点击 U 盘里的文件或文件夹,选“加密”,立刻生成受密码保护的版本,解密同理,顺手快。

它采用 AES-256 等主流算法,支持双因素认证;担心忘密的,可以绑定邮箱做找回,这点对健忘星人比较友好。我个人在 Windows 11 上的体验是一句话:右键即用,不打扰。

分享给同事时,还可以设置临时授权,让对方在限定时段内解密查看,时间到了就失效(具体能力取决于所用版本与设置,团队版会更完善)。

五、用 DiskCryptor 给 U 盘分区做“整盘级”加密

想要更硬核一点,就把整个分区都锁起来。DiskCryptor 能对 U 盘的单个分区或整个 U 盘进行加密,只有输入密码才能挂载使用。

它提供 AES、Twofish、Serpent 等算法可选(默认 AES 在速度与安全之间比较均衡),过程不产生额外文件,不占用可用容量,读写性能也算稳。

这是个开源、干净不花哨的工具,兼容 Windows 与部分 Linux 场景。动手前一个小提醒:先备份。

任何涉及分区/加密的操作,断电或误操作都有极小概率带来不可逆问题,养成“先备份再执行”的习惯,睡觉都更踏实。

六、直接上 DataTraveler 系列的硬件加密 U 盘

不想折腾软件,或者数据敏感到“掉了绝对不行”的级别,那就买硬件级加密的加密盘。DataTraveler 系列里有带独立加密芯片的型号,数据的加解密在芯片里完成,即使物理拆解也抠不出明文。

很多型号支持双重身份验证(如密码 + 指纹或管理口令),部分还能区分管理员与用户口令,方便企业统一管理。连续多次输错密码会触发数据自毁,硬刚暴力破解。

这类产品一般金属外壳,耐摔防水,跨系统即插即用;售后与质保年限也比较安心(常见是 5 年)。价格会比普通 U 盘贵一些,但对装着核心资料、标书、源码的那批文件来说,值。

编辑:玲子