文章摘要:源代码作为企业和开发者的核心资产,其安全性至关重要。一旦源代码泄露,可能会给企业带来巨大的经济损失、声誉损害以及法律风险。对于软件开发公司、科研机构等来说,防止

源代码作为企业和开发者的核心资产,其安全性至关重要。一旦源代码泄露,可能会给企业带来巨大的经济损失、声誉损害以及法律风险。

对于软件开发公司、科研机构等来说,防止源代码泄密是保护企业核心竞争力的关键,也是维护客户数据和合作伙伴信任的重要保障。

那么,如何才能有效防止源代码泄密呢?放心交给以下这五款 2025 年靠谱的源代码防泄密软件吧。

一、洞察眼 MIT 系统

功能:

透明加密:对源代码文件(如 Java、Python、C++ 等格式)进行自动加密,开发者在授权环境内可正常编辑、编译,无感知加密过程;文件脱离授权环境后无法打开(显示乱码或损坏),从源头防止未授权拷贝。

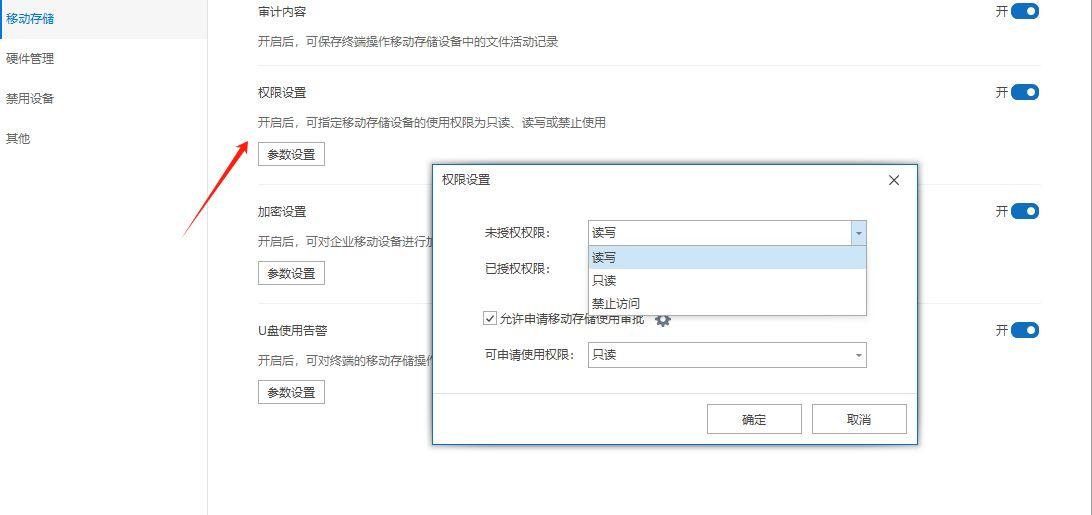

细粒度权限设置:可以根据员工的角色和职责,为不同用户或用户组设置精准的访问权限,包括读取、编辑、编译、删除等,确保只有授权人员才能对源代码进行相应操作。

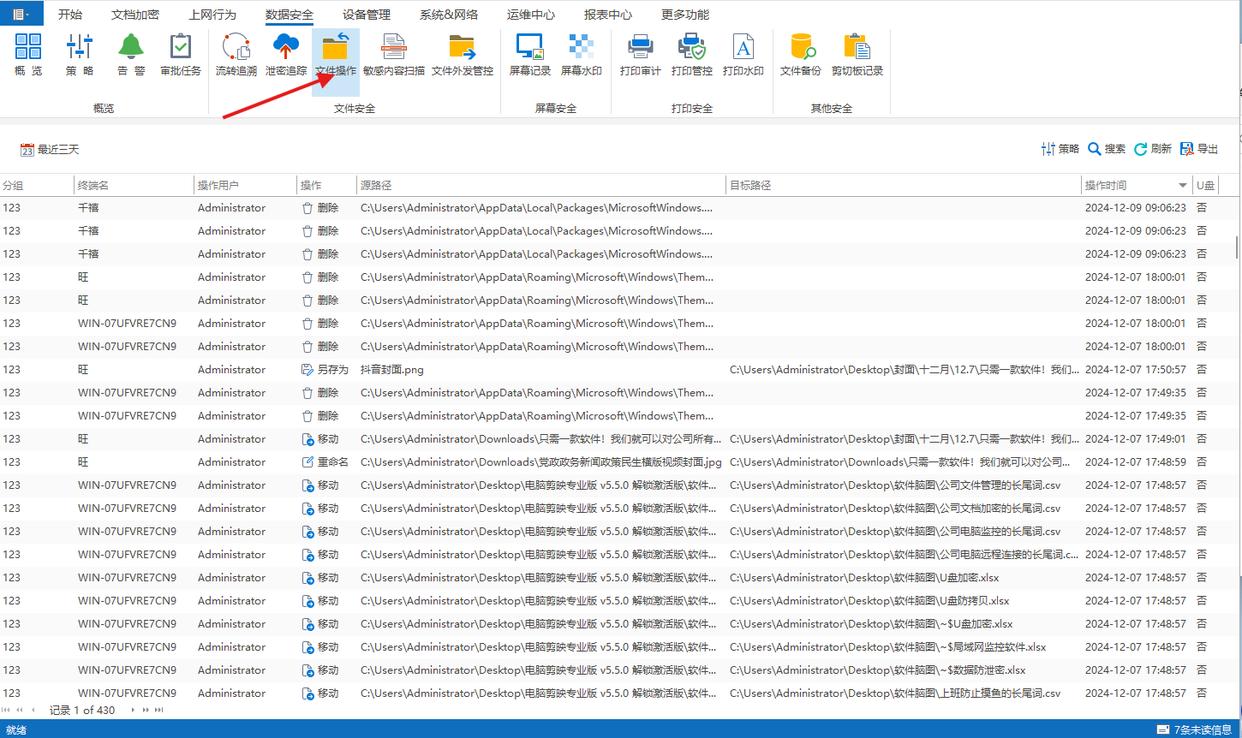

行为记录:详细记录用户对源代码文件的各种操作行为,如打开、修改、删除、复制、粘贴、上传、下载等,以及操作的时间、操作人员等信息,形成完整的审计日志。

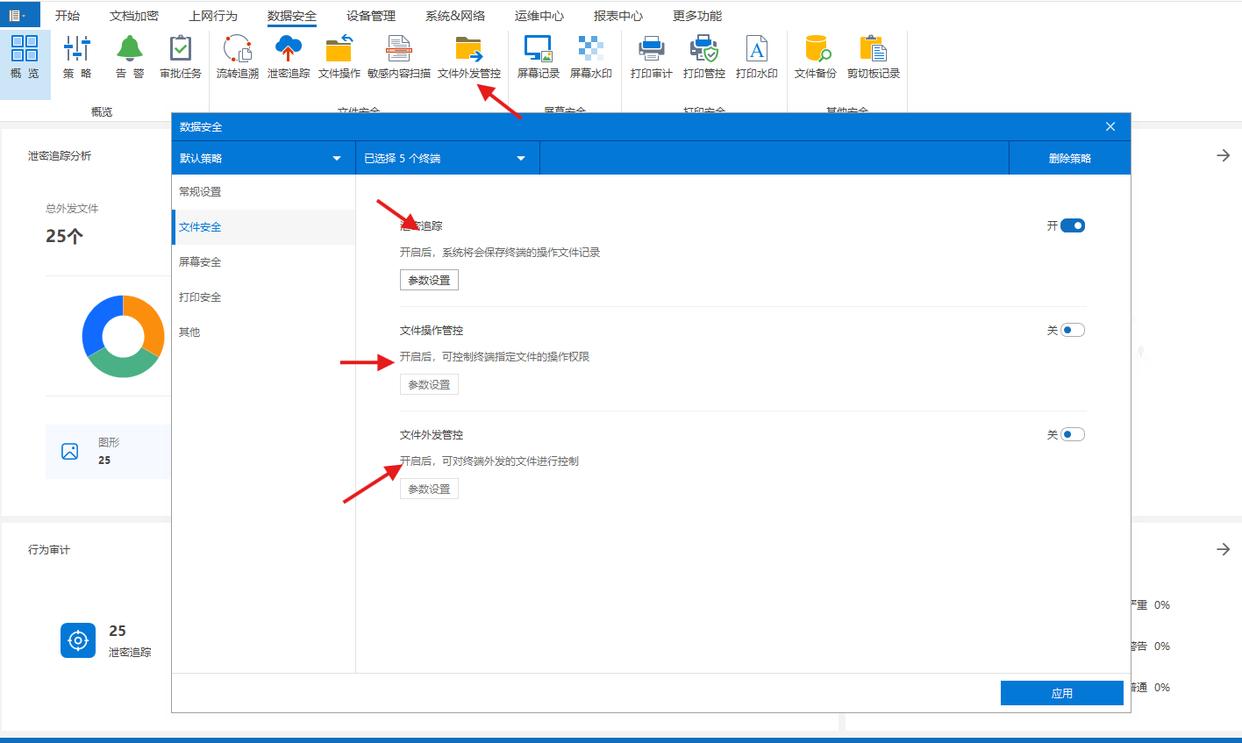

外发控制:可将源代码打包为加密文件,并设置打开次数、有效期、水印等策略,对邮件、IM、云盘传输等外发途径进行监控与阻断,确保外发代码在可控范围内使用。

敏感内容识别:运用深度敏感内容分析与智能缓存技术,对数据进行识别与分类,可针对高价值的源代码数据采取更有针对性的保护措施。

优势:加密过程对用户完全透明,不影响正常开发和工作流程。权限管理细致入微,能有效防止内部人员越权操作和泄密行为。操作记录详细准确,为企业安全审计和事件调查提供有力支持。

应用场景:适用于各类软件开发企业、互联网企业以及对源代码安全有严格要求的其他企业。

二、IronCore CodeShield

功能:它不是单纯给文件上锁,更像是在你的 Git/SVN 外面罩了一层看不见的安全穹顶。整库可以端到端加密,但到具体文件、目录这层依然能做很细的权限控制。临时授权也做得顺手,像借个门禁卡,设个两小时的有效期,到点自己回收,不需要再追人还钥匙。

优势:兼容性挺稳,日常 clone/pull/merge 基本不受干扰;权限策略也不僵硬,可以按分支、目录、角色灵活编排。我个人感觉在多人并行时“各走各道”,不容易踩脚——冲刺周合并密集也不添堵。我们曾在凌晨修 P0,开了一个短时授权,补丁打完就自动失效,省了不少收尾功夫。

适用场景:中小型研发团队,尤其是节奏偏敏捷、提交与合并频繁的团队。对开发环境要求不苛刻,办公室台式机、家里笔记本、甚至临时云机都能开工,常规开发与维护都覆盖得住。

三、VaultCode Secure

功能:它把协作区“包成”一个加密空间。写代码、做评审、丢代码片段给同事讨论,都在保护伞下进行;片段分享还能只遮住敏感几行,其余上下文可见。顺带集成了安全扫描,像个细心的同伴,在你提交前提醒一句:“这里可能有凭证哦。”

优势:把加密和协作工具拧成一个整体,对远程团队很友好。视频会里实时改一段代码、会后发个链接,别人点开就能在受控环境里看。我见过分布式、跨部门项目组用它后,明显减少了“发包—解压—再加密”的来回折腾;有同事在高铁上用手机热点提交,系统还弹了敏感词提示,现场就把过滤做了。

适用场景:分布式或跨部门协作,且需要频繁交流、共享小片段的团队。深夜走读日志、对比两个实现的差异,这类临时性协作会更顺滑,同时不裸奔。

四、BeyondTrust

功能:这更像一套企业级“门禁+钥匙”的安全底座。它专注远程访问与特权账号管理:谁能进、能进到哪里、能做多大动作,都按最小权限发放;越权就拦,操作有记录,事后可追。把源代码访问放在权限闸门后面,先验证,再放行。

优势:从特权账户管理这个源头控风险,能有效压低“权大随手一拷”的概率;合规与审计也更好交差。实际跑起来,像是把跳板机、审批流和审计线串成闭环,夜间应急和外包临时接入也有统一规则可依。

适用场景:对远程接入和特权账户管控有较高安全要求的企业,例如金融、医疗等强合规行业。常见的变更窗口、白名单 IP、工单审批这套“日常动作”,它都能兜得住。

五、EnigmaPro

功能:走的是更前瞻的安全路线。采用考虑抗量子破解的加密算法,外加一层代码混淆;Windows、Linux、macOS 都能跑。调试也提供受控环境——能下断点,但不会把明文随手撒出去。

优势:技术线路偏未来,但现在用起来并不别扭;一旦量子计算的威胁真的临门,也不至于临时抱佛脚。跨平台的好处很直接:团队里异构环境共存,不用为了安全去牺牲开发体验。我在 Linux 台式机和 MacBook 间切换过几轮,环境几乎没折腾;进入调试时还有“受控会话”的醒目提示,心里更踏实。

适用场景:对保密强度与中长期适配性更敏感的组织,比如科研机构、高端制造,或走在新技术前沿的团队。量子这件事现在看着有点远,但做三到五年规划的团队,通常会先把坑补上。