文章摘要:U 盘这东西,谁都离不开。小小一只,口袋里一塞,会议室里传个方案、家里拷个视频,几分钟就搞定。可它也像没上锁的小仓库,走来走去,稍一走神,文件就有可能“飞出去”

U 盘这东西,谁都离不开。小小一只,口袋里一塞,会议室里传个方案、家里拷个视频,几分钟就搞定。

可它也像没上锁的小仓库,走来走去,稍一走神,文件就有可能“飞出去”。

我见过的惨痛教训不少:有人出差路上把 U 盘落在高铁座位缝里,回到公司才想起;也有人随手借给同事,回来发现多了几个莫名其妙的“说明文档”。说到底,防泄密并不神秘,重在把几个关键点做扎实。

下面这七招,我自己用着顺手,简单、实用,且能覆盖从个人到团队的大多数场景。

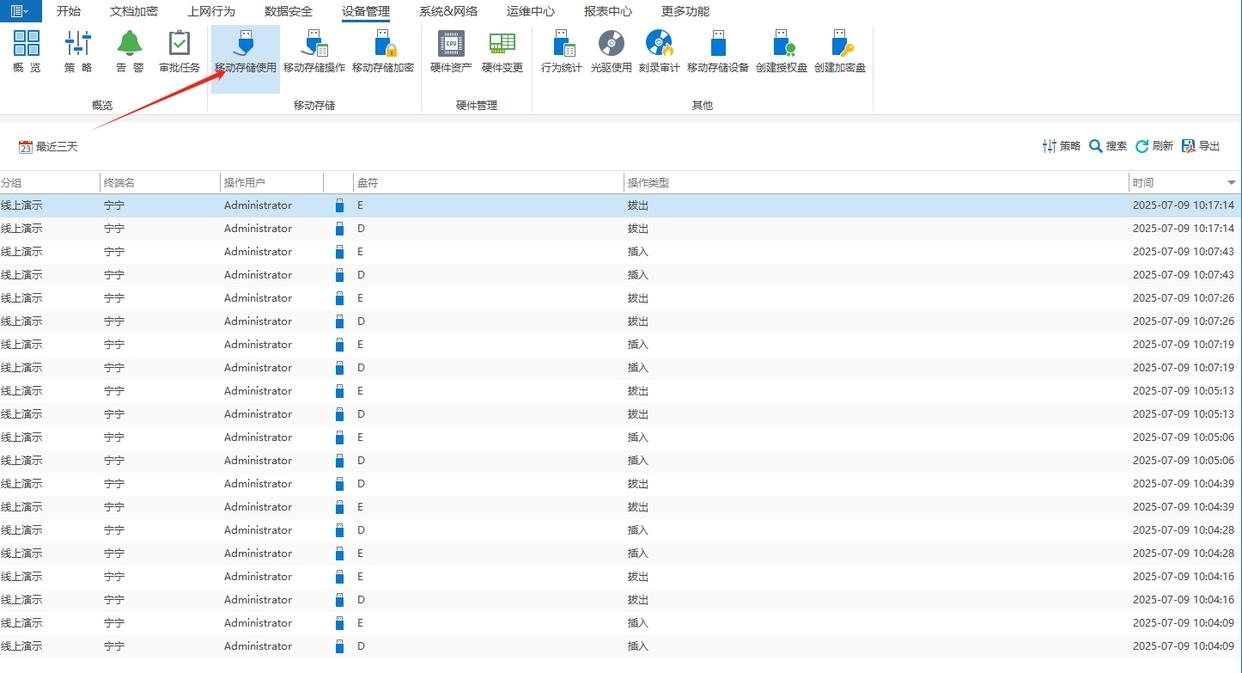

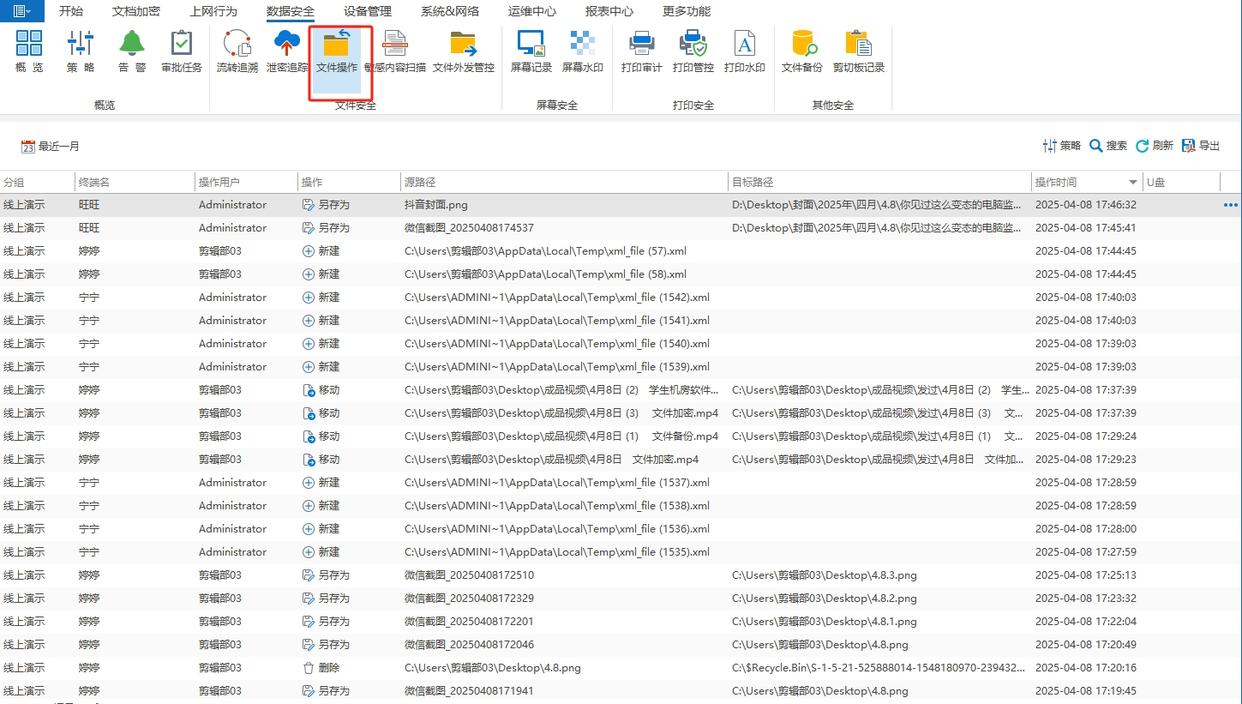

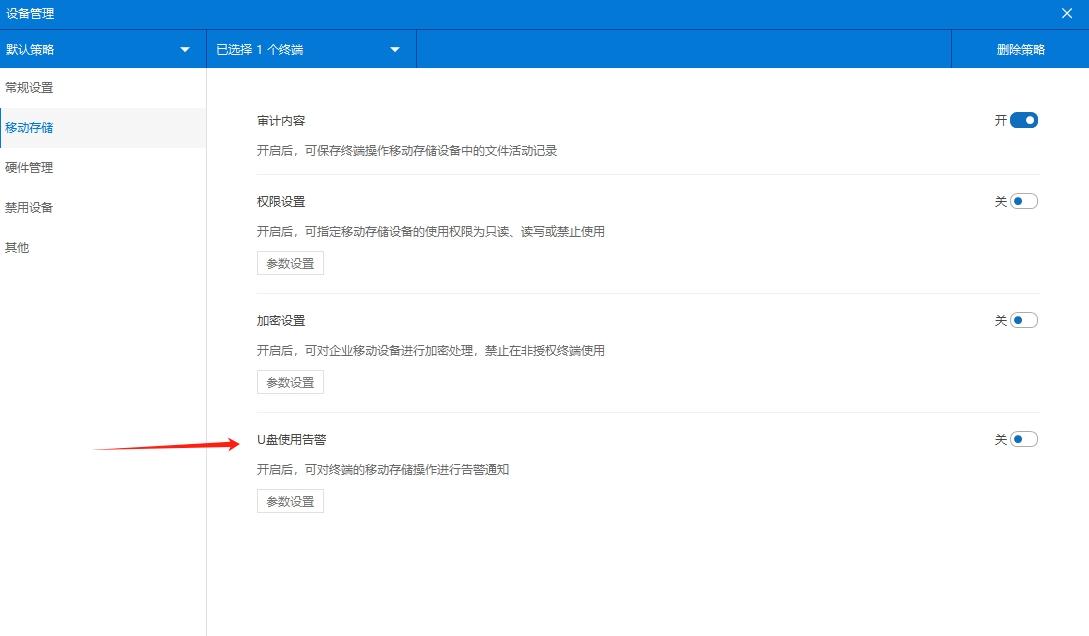

一、企业级上强管控——部署洞察眼 MIT 系统

全盘加密:对 U 盘中的所有内容进行加密,采用先进的加密算法,如 AES-256 对称加密算法,即使 U 盘丢失或被盗,没有正确的解密授权,也无法获取其中的内容。

插拔记录:详细记录 U 盘的插入时间、拔出时间、设备信息以及操作人员等关键信息,并生成 U 盘的使用记录,为安全审计提供支持。

文件操作记录:记录 U 盘中文件的创建、修改、删除、复制等操作情况,企业可通过这些记录了解员工对 U 盘数据的具体操作,及时发现不当行为。

U盘告警:智能识别异常的 U 盘操作行为,如短时间内大量数据拷贝、将敏感文件传输到未经授权的 U 盘中,一旦检测到异常,系统立即发出告警通知。

二、用加密分区工具——敏感和不敏感分开放

说白了,就是把 U 盘划成两块:一块像平常那样随便用,放不敏感资料;另一块上锁,输密码或用密钥才能打开,适合放合同、客户清单这类东西。

加密算法一般是 AES-256 这类高强度的,够硬。

分区大小能调整,文件少就小一点,够用就好。还可以设自动上锁时间,比如离开工位 10 分钟不动它就自己锁上;再细一点,支持“隐藏分区”,不输入特定指令根本看不到有这块空间。

实际体验上,保密和方便能兼顾,普通分区被人乱翻也不影响加密分区的安全。

小提示:密码别太花哨但要记得住,建议配合密码管理器。设备多的话,优先选支持跨平台的工具,免得在 mac 和 Windows 之间来回折腾。

三、装个 U 盘“防火墙”——有毒的别让它进屋

这类软件连上 U 盘就盯着看:先做一遍体检,带病毒、木马的立刻拦下并隔离;不只看文件名和签名,还会分析行为特征,遇到新型的可疑动作也能识别。

它会把复制、粘贴、删除、改名这类操作记在日志里,时间、账号、做了什么一清二楚。

常用的 U 盘可以加到信任名单里,减少重复扫描,节省时间。优点是“主动”,威胁刚露头就被挡回去,而且自动化程度高,普通用户基本不用管。

小场景:办公室那台公共电脑最容易“中招”,我会在上面固定装一套,U 盘一插就扫,心里更踏实。

四、用 U 盘虚拟化——在“镜子”里操作,风险小一截

思路有点像影子系统:把物理 U 盘映射成一个虚拟磁盘,你操作的是虚拟盘,底层数据全程加密传输。

权限可以分得很细——有人只能看,有人能改,有人能删;还可以设有效期,到点自动失效;甚至只能在指定电脑上打开,拿到别处也无用。

这个方式最大的好处是隔离,降低被直接拷走的可能性,同时兼容性还不错,不影响日常跨设备使用。

小体验:给外包团队发素材时,我会给个“到期即失效”的虚拟盘链接,过了项目节点自动失效,省得来回追着要删文件。

五、定期做健康检查——硬件也会“生病”

U 盘不是铁打的,长期频繁读写会出坏道。用专业工具扫一遍扇区,看看有没有异常,提前转移数据,能省大麻烦。

顺带检查固件有没有被篡改,固件层面的攻击隐蔽但杀伤力大,该堵就得堵。

工具一般会出报告,告诉你哪里不对、能不能修;遇到修不好的,别犹豫,先备份,再换盘。

预防性很强,能显著减少“说没就没”的尴尬。

小细节:我给自己设了个小日程提醒,每季度跑一次体检。十几分钟的事情,省下的可能是一整年的安心。

六、把写保护打开——先堵住“写入”这道口

很多 U 盘侧面有个小拨杆,拨到锁的位置,基本就是只读模式;没有物理开关的,也能在系统里设置只读(Windows 可以用注册表或组策略,macOS 用磁盘工具配合权限)。

只读意味着别人看得到、拷得走,但改不了、删不掉,也写不进去乱七八糟的东西。

企业里还可以分层:管理员能解锁,普通账号就别想改。更讲究一点的方案,会把“试图修改”的动作记下来——什么时候、在哪台机器上、做了啥,全有迹可循。

优点很直接:一键切换,尤其在公共电脑上插一下就走的场景,用完拨回去,省心。

小场景:我习惯出差时把演示稿放只读分区里,现场临时改动就用副本,结束后直接删副本,原件保持干净,这样回程在机场改稿也不怕误操作。

七、建个借用登记制度——规矩一立,心更稳

别小看“登记”两字,很多问题就出在“谁拿走了、去哪儿用了、什么时候还”说不清。

给每只 U 盘编号建档(品牌、容量、购买时间、初始状态等),借出时记下使用人、时间、用途、地点,双方签字;归还再核对。

定期汇总看一眼使用频率、借用时长,心里就有数。真发生异常,通过记录很快就能定位人和盘。对逾期未还的,系统自动提醒,减少遗忘。

小场景:我们前台抽屉里放着一个透明小盒,编号 U 盘整齐排着,旁边夹着登记表和一支笔。开会时大家匆忙,写两笔也就十秒钟,但出了事能少找很多麻烦。

总结

以上七招并不互斥,往往是叠加更保险。个人用户把写保护、分区加密、健康体检用起来,大概率就能躲过多数坑;团队和企业建议再配合洞察眼 MIT 这类系统化方案,把流程跑通,把权限配细。

安全这件事,看起来是增加了两三步操作,实际上换来的是长期的确定性。文件还在,合作还在,信任也就在。