文章摘要:很多事故都是这么开始的:下班前十分钟,某同事随手把一份“暂时用一下”的报价单拷进 U 盘,第二天出差路上在高铁座椅口袋里忘了;或者会议室换电脑演示,U 盘一拔一

很多事故都是这么开始的:下班前十分钟,某同事随手把一份“暂时用一下”的报价单拷进 U 盘,第二天出差路上在高铁座椅口袋里忘了;或者会议室换电脑演示,U 盘一拔一插,桌上散乱的文件一盖,转眼不见了。

等意识到不对劲,往往已经晚了。

U 盘这玩意儿,便宜、好用、速度快——也正因为太方便,成了信息外泄的隐形通道。

好在,堵点子不难,几招到位,风险能明显压下去。

一、先上“硬核防线”:部署洞察眼 MIT 系统

这套系统专盯可移动存储的那些“偷跑”路径,实操里比想象更省心。我见过一次在测试环境里演示,插入未授权 U 盘,小蓝灯一闪,后台就红了。

能做到的事:

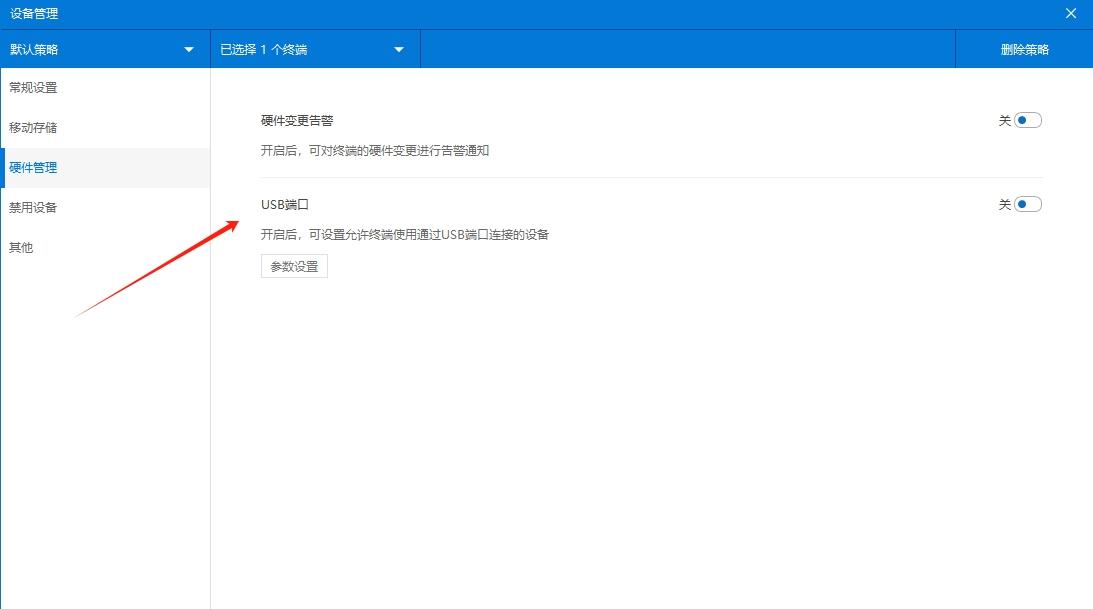

U 盘接入管控:谁的 U 盘能进、什么时候进、在哪台机子进,都能设置。未授权的一律拦截,授权的也有接入记录。有异常接入,系统直接告警。

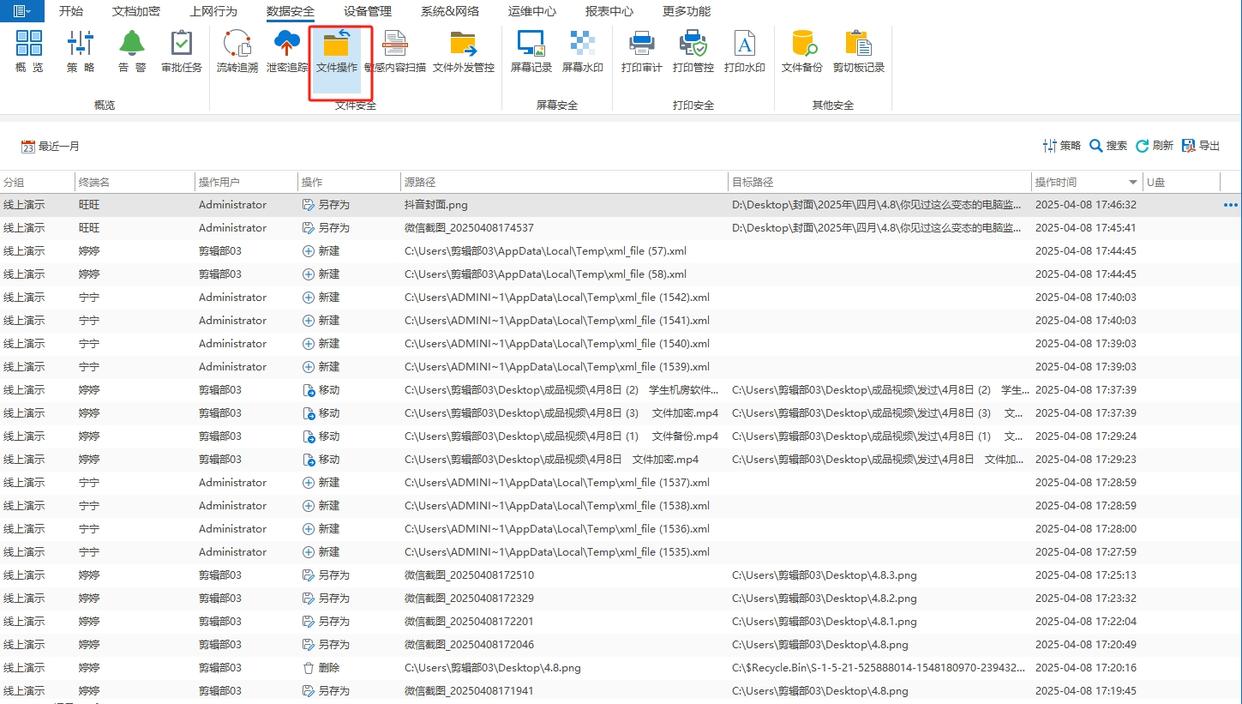

文件操作留痕:拷贝、剪切、粘贴都会被记录下来——文件名、大小、时间、操作人,全都不落。哪怕事后有人删了文件,记录还在,追溯省事。

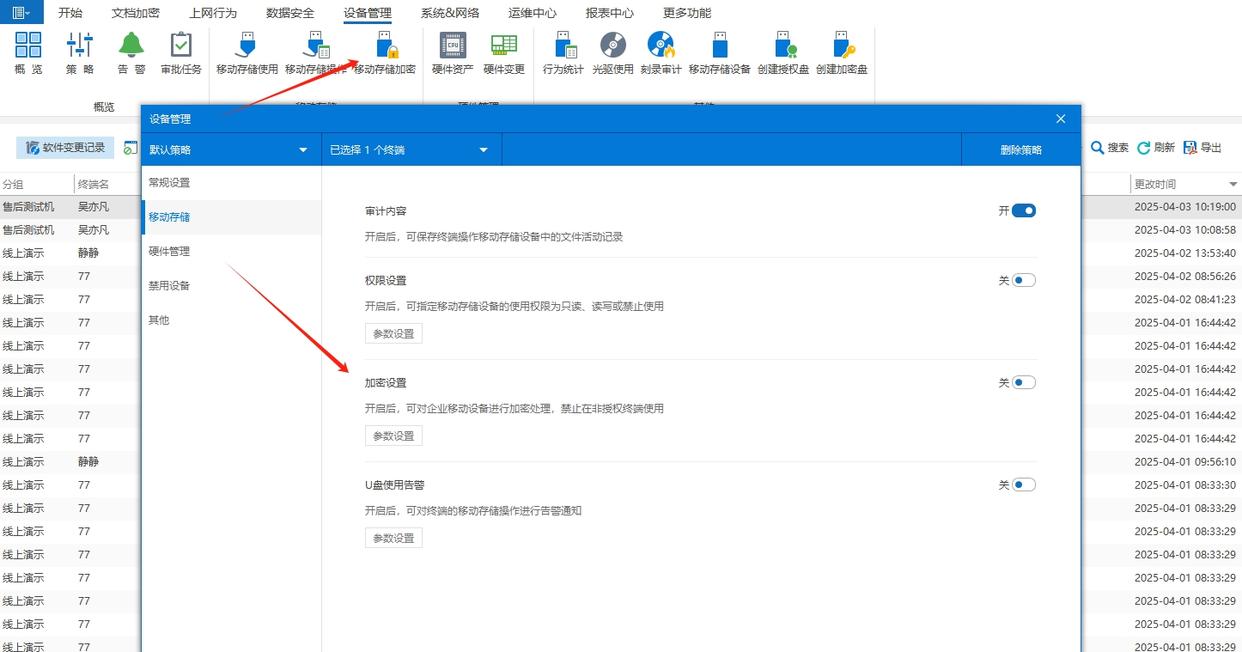

移动存储加密:采用超高强加密算法,对U盘进行加密。加密后的U盘,没有授权无法打开,保护U盘机密。

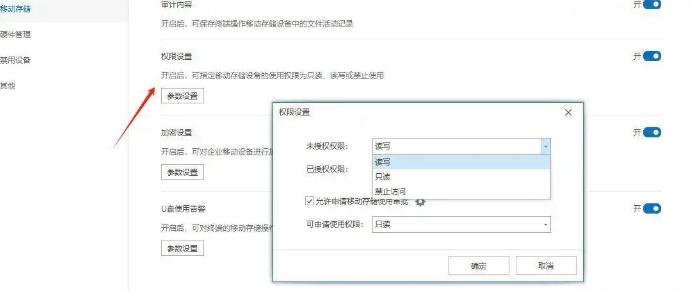

权限分级:岗位不同,权限不同。有人只能读不能写;核心机密传送,还得走审批,且使用权限。

适用在哪些公司:

研发、设计、投标、供应链……只要涉及商业机密、技术专利、客户核心数据的场景,用它比较安心。一个好处是审计线索齐全,事后也有据可查。

二、应急也能用:直接把电脑的 U 盘口“关掉”

不是每个场景都要上大系统。临时有敏感阶段(比如要发布重大版本、要合并报表),先把口子关小,也很实用。

常用办法(Windows 举例):

设备管理器里,把“通用串行总线控制器”下的 USB 存储设备禁用。几步就能搞定。

或者组策略:Win+R → gpedit.msc → 计算机配置/管理模板/系统/可移动存储访问 → 把“可移动磁盘:拒绝所有访问”设为启用。对大范围统一管控挺省事。

小优点:

动作快、无需额外预算;属于“物理层面直接卡住”,紧急场景很好用。

三、常在外跑的同事,换上专用加密 U 盘

普通 U 盘最怕丢,加密 U 盘就不一样了:内置芯片加密,没密码、没指纹别想开。我们有位销售同事用的是指纹款,手指一触,灯亮了才读得到。

它通常具备:

多种加密方式(密码/指纹/硬件加密),日常体验差别不大,但丢了心更定。

有些型号支持远程擦除;真找不回,就发个指令“清场”。

体积不比普通 U 盘大,挂在钥匙扣上也不突兀。

适合的人/场景:

出差、驻场、频繁与外部交换资料的人群。携带便利性和安全性同时兼顾。

四、别光靠技术,制度得先行

经验教训告诉我们:没有制度,技术再强也会被“操作习惯”绕过去。简单几条落地的规矩,能省许多麻烦。

建议这样做:

统一采购与发放。公司机器只认公司 U 盘,私人设备一律不接。公用 U 盘要登记:谁拿的、拿去干嘛、什么时候还。

文件外发要审批。填清楚文件名、用途和接收方;审批通过再动手。看似慢半拍,实则替自己留了“护身符”。

定期查杀毒与盘点。旧 U 盘报废要物理销毁或彻底清空,别把“残留数据”留给回收站。

明确责任边界。出问题能迅速定位到人和流程环节,后续改进才有抓手。

五、装一类“防拷”软件,细到文件类型都能管

有些岗位确实需要用 U 盘工作,那就精细化约束。试过几款后会发现:按文件类型、大小、目录来设规则,比“一刀切”友好得多。

它能做的包括:

自定义拷贝规则:允许/禁止,或只许特定类型(比如图片行、不让源代码走)。

拷出的文件自动打水印:姓名、工号、时间戳……一旦外泄,追踪链路清清楚楚。

合适的场景:

要保证工作不断档,但又不想让重要资料“随手就带走”的团队。

六、培训别走过场,讲懂“为什么”和“怎么做”

人,永远是第一道防线。靠一场讲座是不够的,最好结合身边事例和小测验,效果更扎实。

我见过一个不错的做法:每次培训都拿公司真实(已脱敏)的“险些出事”案例开场,很能敲醒人。

培训重点可以放在:

案例与后果:让大家知道“出事不是别人家的故事”,代价也不只是挨批评那么简单。

正确用法:不插陌生 U 盘、用完及时弹出并妥善保管,发现异常第一时间上报。

规章与奖惩:清楚自己的责任,知道什么能做、什么不能做,边界感更强。

现实收益:

成本不高,却能长期见效;当“人人都在意数据安全”成为习惯,很多风险在萌芽阶段就没了。

编辑:玲子