文章摘要:在数字化发展的这几年,数据几乎成了个人与企业的命脉。从身份证号、联系方式,到企业的报价清单、算法参数、核心配方,哪怕只是一个测试库、一次临时导出的文件,都有可能

在数字化发展的这几年,数据几乎成了个人与企业的命脉。从身份证号、联系方式,到企业的报价清单、算法参数、核心配方,哪怕只是一个测试库、一次临时导出的文件,都有可能承载极高的敏感度。

麻烦在于,风险并不会打招呼:员工一时疏忽、外部黑客盯上了薄弱环节、甚至一块旧硬盘处理不当,事后往往就是经济损失、信任动摇和法律风险叠加的多重打击。

靠单点工具顶不住,这算是业内共识。我个人更倾向于“技术+管理+应急”的多层防护。下面这五个方法,覆盖从系统到人到流程的关键点,落地后能明显降低泄密发生率。

一、部署洞察眼 MIT 系统

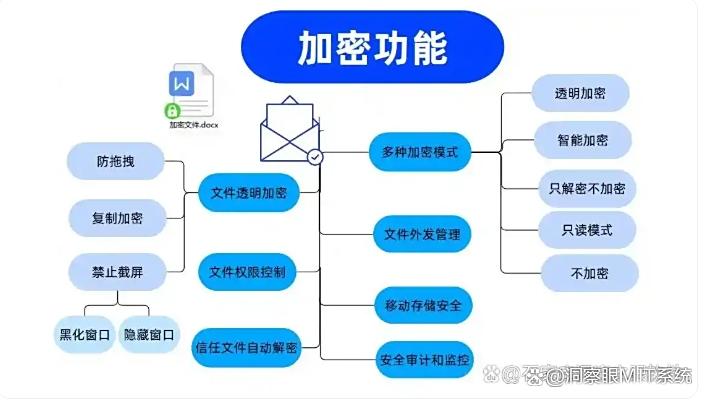

数据加密:

AES-256 搭配国密 SM3/SM4 的混合加密是常见做法,文件级、磁盘级、自动化透明加密都能配合使用。员工在授权环境里打开文件,系统会自动解密,保存时再回写加密,全程不打扰正常操作。说句实话,这种“无感”加密,实操下来更省心,也能避免因为手工漏加密而留下缝隙;即使拷走了数据,未授权的人看见的也只是乱码。

权限管理:把权限按人员、部门、场景分层管控,不同岗位只拿到与其职责匹配的访问权。可以设置仅查看不可修改、禁拷贝、禁打印,必要时连截屏都做水印或限制。权限这件事不求花哨,求的是正好合适,谁该看、看多少、什么时候能看,都有据可依。

行为监控:文件全生命周期记录,创建、修改、复制、打印等动作自动记录,审计报告按时间线生成。遇到异常行为——比如敏感目录被高频访问、非工作时段突然出现大批量下载——系统会立刻告警,管理员能第一时间看见“谁、在哪台设备、做了什么”。

文件外发控制:文件需要外发时,同步加密并附带权限策略,限定打开次数、有效期限,必要时禁止打印/复制,脱离授权环境即失效。同时开启水印溯源,打上操作人、审批单号、时间戳等信息,后续追踪传播路径就不是难题。外发可控,可查,也更可心。

二、搭建企业数据防泄漏网关,拦截外部传输风险

数据一旦越过边界,想追回来就很被动,所以边界侧的 DLP 网关非常关键。它像一道“闸门”,过滤 HTTP/HTTPS、SMTP、FTP、即时通讯等主流通道的流量,实时扫描文本与文件内容;命中敏感信息或策略时,就地阻断,并把事件细节与日志记下来。规则不是一刀切,可以按“文件类型”“关键词”“正则模式”等自定义,先宽后严、循序收紧,体验会更平衡。

涉及业务必须外发的场景,走审批链更稳妥:员工在系统里提交用途、接收方、渠道等信息,经过业务负责人与数据管理员双审通过,再放行传输。对已批准的文件自动加水印,标注操作人、审批编号、有效期,后续一看就清楚。

为了防止“突击式”外泄,单账号的外发带宽设上限,非工作时段默认禁止敏感外发;所有外发记录都带“时长、大小、接收方 IP/账号”等字段,形成完整的审计链路,出了事有据可查,没事也能做合规留存。

三、推行员工数据安全积分制度,强化主动防护意识

制度到人,才算落地。把数据安全做成“积分制”——奖惩都落在个人切身利益上,效果会更直观。参加并通过安全培训、主动上报隐患、制止违规操作,都有积分奖励;反之,未加密保存敏感文件、弱密码登录、擅自对外透露数据,按程度扣分,积分等级直接关联绩效、奖金与晋升。

每月公布积分榜,对表现靠前的同事颁“数据安全卫士”称号,再配点实在的礼品或额外年假,仪式感有了,参与度自然也会上来。积分偏低的同事安排定向补课,内容更偏实操,比如敏感数据识别、典型违规复盘,让人对后果有直观感受。

再加一条团队联动:部门积分与团队奖金挂钩。无泄密、积分达标有额外奖励;一旦出现重大事件,涉及人员清零,部门积分也统一扣减,大家互相提醒、彼此兜底,团队安全意识就强了。

四、建立敏感数据离线存储管理规范,防范物理介质泄密

U 盘、移动硬盘、光盘这些“看得见摸得着”的介质,往往在忙碌时最容易被忽略。建议统一采购加密型介质,编号发放,登记使用人、领用与归还时间,外来介质一律禁止接入。

介质内置加密芯片,初始密码由管理员配置,要求定期更换;丢失后可远程锁定,避免被拆解或暴力破解。简单的动作,例如给涉密介质贴上醒目标签、统一存放在加锁抽屉,确实能少出不少岔子。

需要把敏感数据写入离线介质时,走申请审批,标明数据类型、用途、使用时长,通过后系统再授予写入权限;同时设置数据有效期,过期自动销毁,避免“长期遗留”。

员工离职或调岗,必须清点、归还全部备案介质,管理员用专用工具扫描是否残留敏感数据,确认清空后再统一保管或销毁。损坏或到期的介质,采用物理粉碎、强磁消磁等方式做彻底销毁,这一步看似繁琐,却是堵住“旧介质复活”这条暗道的关键。

五、定期开展数据安全应急演练,提升泄密事件处置能力

再完备的防护,也有可能遇到突发状况,应急能力得靠练。把常见场景做成演练脚本:内部恶意拷贝、外部入侵触发数据库泄露、系统漏洞导致客户信息外流、离线介质遗失引发风险等,逐条演练上手,包含风险识别、应急小组拉起、数据拦截、损失评估到责任追究的完整流程。演练不是走过场,最好计时、打分,有指标就能发现短板。

企业通常由 IT、法务、公关、业务四方组成应急小组,各司其职:IT 定位源头、隔离并阻断、修复漏洞;法务评估合规与法律风险,准备告知及取证材料;公关拟定对外口径,控制信息节奏,减少舆情二次伤害;业务侧则盘点受影响客户与流程,落实补救措施,例如重置账号、暂停风险业务。

每次演练之后,做一场复盘,把响应是否滞后、协同是否顺畅、拦截是否及时等问题摆在台面上,明确优化动作,更新应急预案,下次再练就能看到提升。

结语

防泄密不是一锤子买卖,而是要贯穿数据的全生命周期。技术侧有洞察眼 MIT 系统和 DLP 网关,管理侧有积分制度与离线介质规范,应急侧有高频、成体系的演练,这五招互为补充、层层递进,搭成“主动防控—过程监管—应急处置”的闭环。把安全变成日常工作里的自然动作,持续打磨规则与工具,企业与个人才能真正稳住核心数据资产的安全底线,为长期发展撑起一张更可靠的保护网。