文章摘要:数据已成为企业的核心资产,数据泄露事件却屡见不鲜,给企业带来了巨大的损失和风险。如何有效防止公司数据泄漏,保护企业的核心竞争力,成为了众多企业关注的焦点。本文将

数据已成为企业的核心资产,数据泄露事件却屡见不鲜,给企业带来了巨大的损失和风险。

如何有效防止公司数据泄漏,保护企业的核心竞争力,成为了众多企业关注的焦点。

本文将为您介绍六种好用的数据防泄漏软件,帮助企业构建坚实的数据安全屏障。

一、洞察眼 MIT 系统

1)数据加密保护

采用文件过滤驱动的透明解密/加密技术,从文件新建、编辑到保存,整条链路自动完成加密处理。日常办公几乎无感——不用改变任何习惯,照常点开、保存就行,后台悄悄把安全补齐。一个小场景:周一早会前赶着改方案,文档来回打开了好几次,全程都在加密通道里跑,谁也不会因为“忘记手动加密”而露了陷。支持多种模式:全盘、单文件、文件夹按需配置。

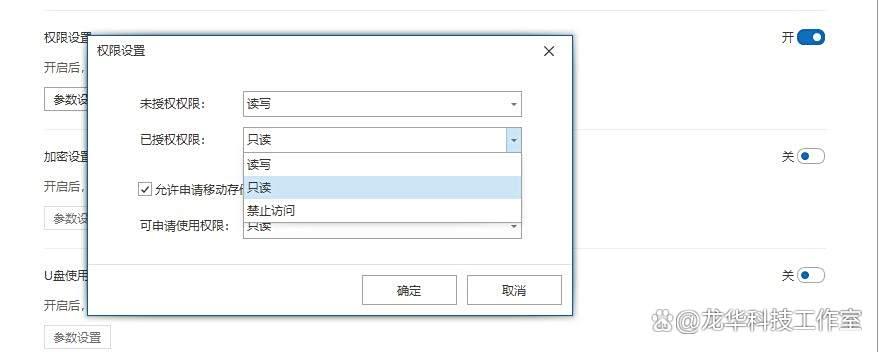

2)精细权限管理

管理员可以按角色和业务场景,给“读、改、复、打(读取/编辑/复制/打印)”分出层次。越权访问会被拦下,按钮可能是灰的,复制出来的内容也可能是空白。说白了,就是确保“对的人做对的事”,其他人看得到也做不了,避免无意中多走一步带来的风险。

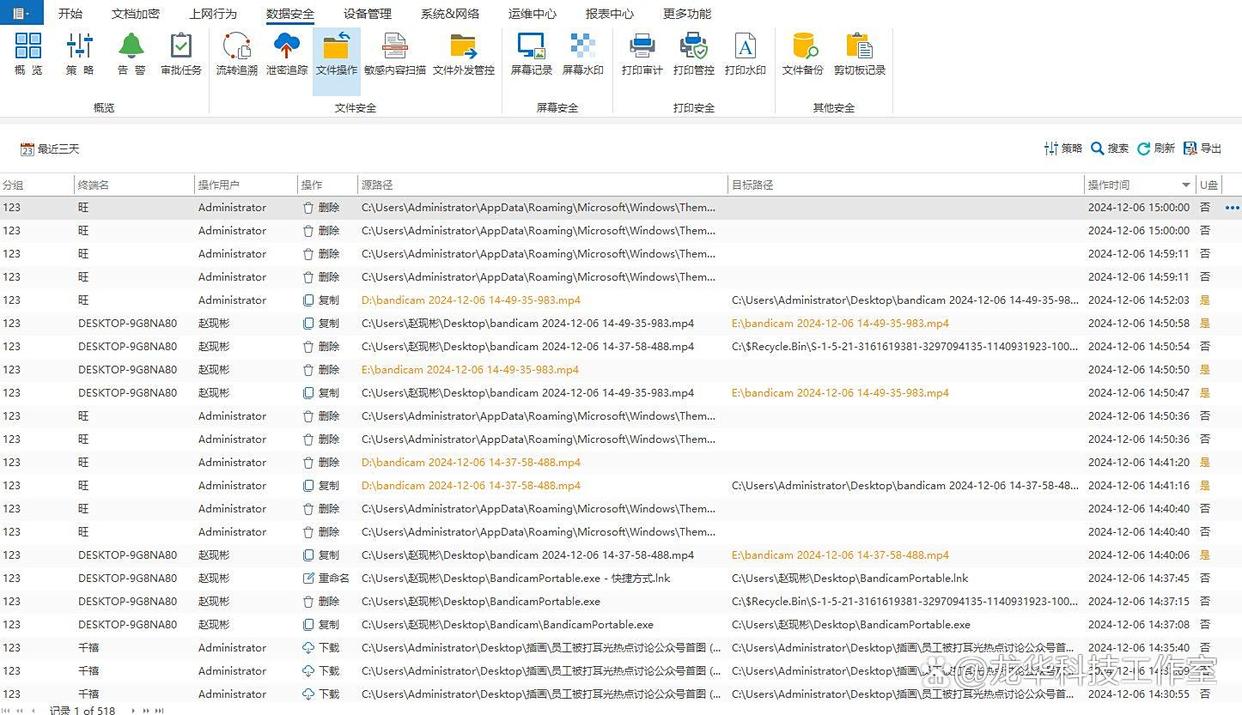

3)文件操作监控

新建、修改、删除、拷贝、重命名等操作都会被完整记录下来,连时间、人员、路径这种关键信息也在。真要是哪里出岔子,比如某个重要文档突然不见了,翻开记录能迅速追到源头——“08:42:17,某人在D:/Project/…把xxx_v2改成了final”,定位起来不再靠猜。

4)安全外发管理

对外发加密文件时,可加上“保险丝”——访问有效期(比如仅30天可看)、打开次数上限(最多5次),到点/到次就失效。即使邮件被转发、文件意外流转,也像钥匙过期一样打不开,减少二次扩散的担忧。

5)敏感词识别

内置敏感内容识别引擎,支持自定义关键词和数据特征,能在文档、邮件、聊天记录里自动识别敏感信息。一旦触发,立即告警或阻断。例如群里有人顺手贴了几段客户手机号,系统会第一时间提醒并制止,避免“手快一步”带来大麻烦。

二、Digital Guardian

1)内容感知数据保护

依托内容识别技术,能精准识别多种格式里的敏感数据:不论是结构化(表格、数据库字段)还是非结构化(文档正文、图片中的关键信息等),先识别、再匹配策略,做到“对症下药”。实际体验上,像把不同信息打上标签,接下来权限、加密、审计都能跟着跑。

2)用户行为分析与建模

持续收集并分析员工的日常操作,为每个人建立“正常行为画像”。一旦出现偏离轨道的动作(突然大量下载敏感文件、频繁向外发机密资料等),系统会立刻亮红灯并可快速阻断。很多时候,问题苗头出现在半夜或月末,这套建模能先你一步发现异常。

三、Clearswift

1)自适应数据分类

结合企业规则与系统学习到的内容特征,自动对数据进行分类分级:绝密/机密/内部……标清等级后,保护策略也能随之差异化落地,安全资源用在刀刃上。试过之后会有种“文件自己排好队”的轻松感。

2)深度邮件安全防护

在邮件这个高频出口上,它做得比较细:不仅看附件,还看正文里的描述性信息;收发对象、发送频率等也纳入监控,必要时加密、脱敏或阻断,避免“文字里没写机密两个字,但实际上已经全说了”的意外泄露。

四、ZixDLP

1)实时内容分析引擎

数据一产生或一传输,就地分析、即时判定。保存文件、发IM消息、上传附件的那一刻,系统会根据策略决定放行、加密、审计还是拦截。这种“边走边审”的方式,能把风险挡在第一时间,而不是事后补救。

2)合规性保障

紧贴行业合规(如医疗的HIPAA、金融的PCI DSS等),帮助企业把DLP措施对齐标准要求,自动出具合规报告、提示潜在风险点。对于经常被法务催报表的团队来说,这部分能明显省心,合规模块也更可溯。

五、Endpoint Protector

1)多平台兼容与覆盖

覆盖Windows、macOS、Linux,以及安卓、iOS等移动端,桌面与移动一视同仁。不管同事是在工位电脑上做报表,还是在路上用手机回邮件,保护力度保持一致,不留盲区。

2)设备控制与端口管理

对USB、蓝牙、光驱等外接端口进行细粒度管控,未授权设备接不上,数据自然拷不走;网络端口同样可控,遇到可疑连接会先拦后查。有时你插上U盘弹出一个提示框,或者在涉密网络里蓝牙默认关闭,这些小细节正是把物理层和网络层的风险提前堵住。

六、Securiti

1)AI驱动的敏感数据识别

利用AI与机器学习,深入扫描企业数据,自动标注各类敏感信息:从结构化的客户字段、关键业务指标,到非结构化的合同与设计图纸中的要点,识别完成后统一分类,后续的加密、脱敏、访问控制就顺理成章。像做了一次“数据体检”,摸清家底。

2)自动化隐私管理

面向GDPR、CCPA等不同地区法规,自动梳理数据处理活动中的隐私风险,生成合规报告,并按规则动态调整访问与处理策略。跨区域业务最怕口径不一致,这里把流程尽量标准化,减少因不熟悉细则引发的违规和罚款风险。