文章摘要:企业的数据,不是一沓文件那么简单——那是命门。图纸、报价、客户清单,哪一份不是用无数小时和脑细胞堆出来的?数据一旦顺着不该走的通道流出去,轻则错过一个季度的机会

企业的数据,不是一沓文件那么简单——那是命门。图纸、报价、客户清单,哪一份不是用无数小时和脑细胞堆出来的?

数据一旦顺着不该走的通道流出去,轻则错过一个季度的机会,重则团队辛苦几年,被对手一夜“抄走”。

工具要用对,思路要立得住,这事儿才有底气。

下面这七款,是在实战里经得住推敲的组合拳:加密、边界、行为、终端,多条防线一起上,把风险拦在最前面。

一、洞察眼 MIT 系统

透明加密:在透明加密模式下,文件创建、编辑到保存,加密过程自动完成,员工日常工作不受影响,却能为企业核心文件提供无缝保护。

智能加密:智能识别技术和加密技术相结合,对电脑上新建的文件进行实时扫描,一旦扫描到含有敏感内容的文件,立即对文件加密,守护文件安全。

文件行为审计:谁在什么时间创建、打开、修改、复制、打印了哪份文档,连用的设备信息也带出来。

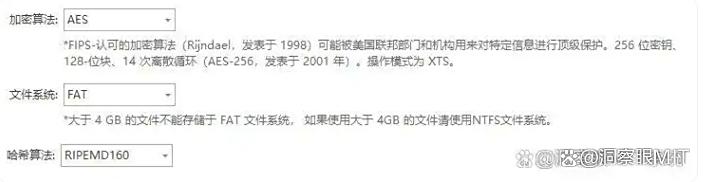

加密算法:集成 AES 等多种国际认可的加密算法,企业可根据文件的重要程度和使用场景,灵活选择最适配的加密方式。

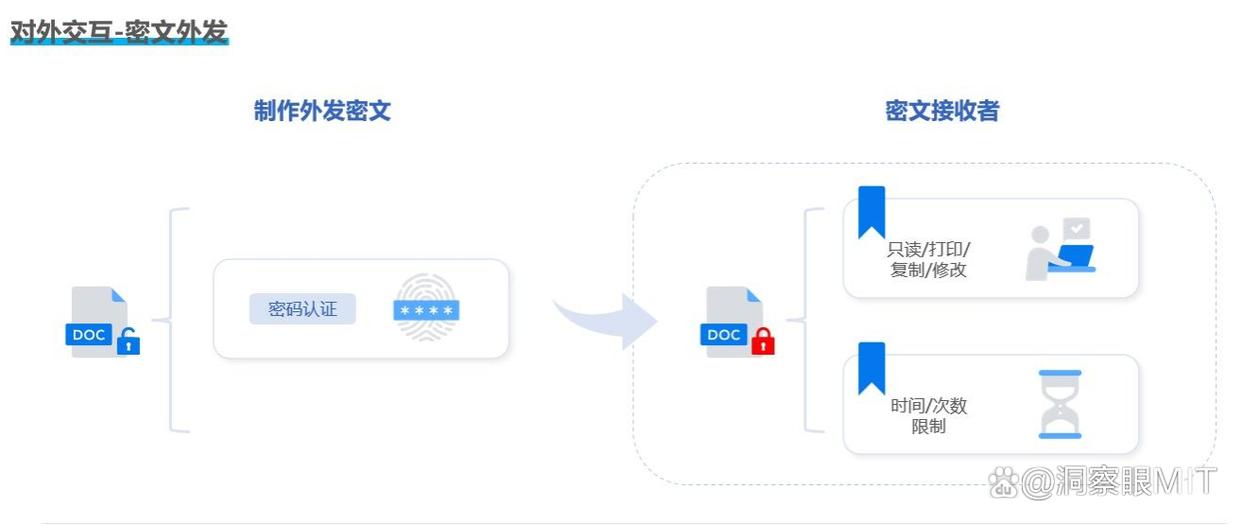

外发管控:对外发的文件进行加密,也可设置文件的有效期、文件的打开次数、禁止打印/复制等,有效防止文件在外发期间二次泄密。

适用面很广,科技、金融、贸易这些对资料完整性敏感的行业,用它打底最省心。管控面板上偶尔弹出个异常红点,那种“事在掌控”的踏实感,懂的人都懂。

二、密锁企业加密系统

它主打一个“跟随式加密”。

文件从诞生到关闭,状态都在动态变化:创建时加,编辑时跟,关掉后立刻恢复加密。

部门、项目可以各自配一套策略,互不串门,权限界限清清楚楚。外出办公的痛点它也考虑到了——可限时离线使用,时间一到自动锁回去。

亲测在机场候机写个方案,到点文件自己锁了,设备丢了心里也不悬。

很适合多部门协作、还经常需要出差移动办公的团队,比如工程、设计类公司。内部流转有秩序,外部使用有边界。

三、边界守卫网络防护系统

可以把它想成企业网络出口的一层“智能滤网”。用深度包检测把普通数据里“伪装”的敏感信息捞出来(合同编号、客户电话这种有模板特征的最容易命中),发现异常传输立刻截断。

企业还能自己维护敏感信息库,关键词规则按业务迭代,跟着对手的手法进化。

VPN 接入这块也不放水,只有授权设备走加密隧道进来,野路子直接封掉。是的,VPN 可能会慢半拍,但总比裸奔强太多。

医疗、律所、咨询等对网络出口要求高的单位,用它守住“门口的闸机”很合适。

四、云盾加密存储平台

数据放云上不等于放弃控制。这套平台把文件切片后分别加密,只有拿着企业专属密钥才能拼回原样。

每一次查看、下载、分享都会留下不可篡改的痕,出了事沿着轨迹倒回去,谁看了、什么时候看了,一清二楚。

更顺手的是它能通过 API 跟现有的 OA、CRM 等系统打通,业务流程不必大改,数据在系统间流转的同时一直是“带壳”的。

适合系统多、协同密度高的企业,比如互联网公司、集团化组织。跨部门项目群里分享资料,不用反复提醒“别外传”,因为权限和留痕已经在底层兜着。

五、终端安全防护中心

从设备进网到退役报废,全生命周期都有台账。硬件改了、系统更了,后台都能看到。

内置的病毒库、漏洞库每日更新,巡检设备时有风险就拉红线,要么修复要么隔离;真遇到设备丢失,还能远程擦除敏感数据,止损及时。

我身边就有同事手机落在出租车上,三分钟后后台清空,第二天补设备,业务不断档。

设备形态复杂、数量庞大(比如商超、物流)的企业,会感受到管理成本直线下降——盘点时序列号、状态一目了然。

六、文档安全管理系统

这套是“文档控”的心头好。加密、脱敏、水印,三道工序一起上:加密挡非法打开,脱敏把身份证号、银行卡号这类敏感字段自动藏起来,水印里嵌作者与访问时间。

平时还支持借阅机制,先写清用途和期限,过时自动收回,期间的所有操作都有迹可循。

我们给外部评审发草稿时,水印抬头就写着名字和时间,谁转发的,一眼锁定。

出版社、研究院、咨询等以文档为核心资产的团队,用它能把“该露的露、不该露的藏”做得很细。

七、行为安全分析平台

不是所有“异常”都该一棒子打死,所以要先懂“正常”。

平台会用 AI 学每个人的日常操作,形成个人基线;当行为偏离(忽然访问陌生敏感文件、夜里批量传输等),自动告警。

它还会结合岗位与近期任务来判断合理性,能有效减少误报——比如法务在交付周访问合同库,合理;同样动作换成不相关岗位,需核查。

最后会输出个人化的风险画像,哪些点要提醒、趋势如何,一目了然。

有次深夜的批量下载提醒把我从床上叫起来,第二天核查发现是自动脚本误配,虚惊一场,但这层“兜底感”很值。

金融、数据服务行业对内部风险的容忍度低,用它提前预警更安心。

编辑:玲子